糸リフトの凹みはいつ治る?原因と治し方から治らない場合の修正法を徹底解説!

念願の糸リフトを受けたのに、鏡を見たら頬やこめかみが不自然に凹んでいる…。

「もしかして失敗?」「この凹み、ずっとこのままなの?」

期待が大きかった分、不安でいっぱいになってしまいますよね。

でも、安心してください。糸リフト後の凹みには必ず理由があり、その多くは経過と共に目立たなくなります。そして、万が一治らない場合でも、適切な直し方が存在します。

この記事では、糸リフトで凹みができる原因から、ご自宅でできる正しい初期対応、クリニックでの専門的な治療方法まで、あなたの不安を解消するためのステップを徹底的に解説します。

まずは、なぜ凹みができてしまうのか、その原因から見ていきましょう。

第1章 糸リフト後の凹み、その正体とは?

糸リフト後の凹みやひきつれは、決して珍しいことではありません。しかし、その原因は一つではなく、複数の要因が考えられます。放置してよいものと、すぐに対処が必要なものを見極めるために、まずは5つの主な原因を知っておきましょう。

1-1. 医師の技術不足が引き起こす凹み

最も深刻な原因は、施術を担当した医師の技術不足です。

糸リフトは、皮膚の下にコグ(トゲ)付きの糸を挿入し、組織を引っ張り上げるシンプルな施術に見えますが、実は非常に繊細な技術が求められます。

例えば、リフトアップ効果を出そうと糸を強く引き上げすぎると、皮膚が糸に引っ張られて局所的に凹んでしまいます。

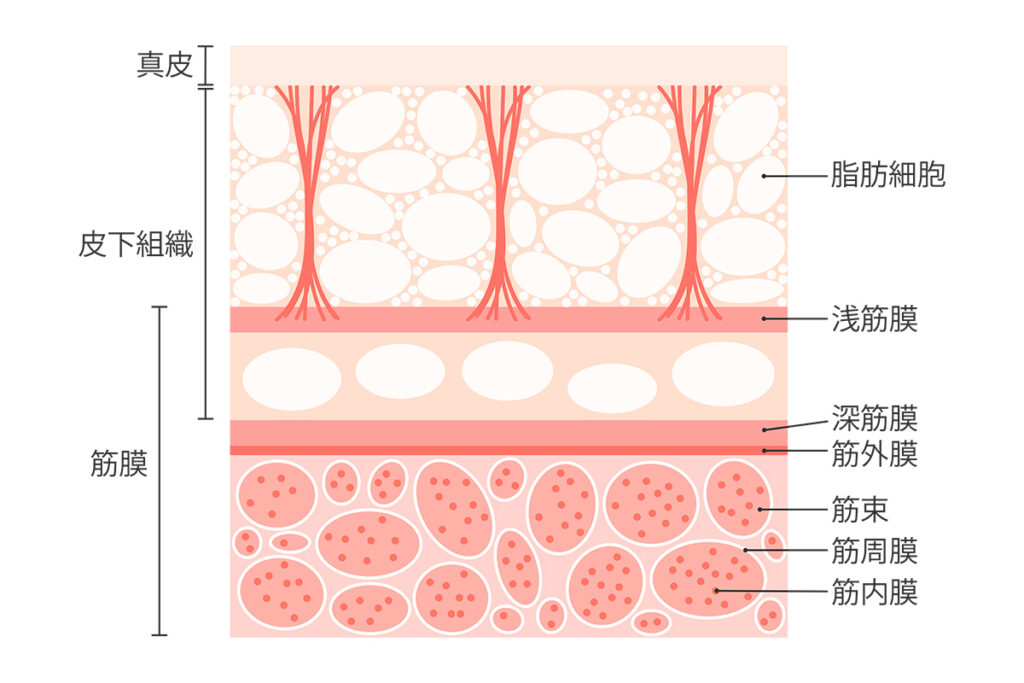

また、糸を挿入する皮膚の層(深さ)が不適切であることも、凹みの大きな理由です。糸は「SMAS(スマス)筋膜」という適切な層に挿入する必要がありますが、この層より浅すぎると、皮膚の表面に近い部分で糸が引っかかり、凹みやひきつれが生じやすくなります。

さらに、個人の皮膚の厚みや状態に合わない太すぎる糸を選んだり、不適切な本数を使用したりした場合も、皮膚が耐えきれずに凹みが生じることがあります。

【専門家コメント】

「特に皮膚が薄いこめかみや頬は、浅い層に糸が入ると凹みやすい部位です。医師が個人の皮膚の厚さを正確に診断し、脂肪のつき方も考慮した上で、適切な深さに適切な種類の糸を挿入する技術が求められます。経験の浅い医師や、糸リフトの解剖学的な理解が不足していると、こうしたトラブルが起きやすくなります。」

1-2. ダウンタイム中のむくみや内出血

施術直後〜1週間程度で見られる凹みは、このケースがほとんどです。これは「失敗」ではなく、正常な回復過程(ダウンタイム)の一部です。

糸リフトの施術では、麻酔液を注入し、カニューレ(針)を使って皮下に糸を通していきます。そのため、施術の刺激によって、麻酔や組織の炎症による「むくみ(腫れ)」や、針が毛細血管を傷つけることによる「内出血」が必ず発生します。

糸によって引き上げられた部分(リフトアップされた部分)と、これらの一時的なむくみや内出血で腫れている部分との間に高低差が生まれるため、結果として凹んだように見えてしまうのです。

【筆者体験談】

「私も頬に糸リフトを入れた後、3日間は頬の一部が不自然にへこみ、『これはまずいかも』と本気で不安になりました。口も開けにくかったです。しかし、4日目あたりから全体の腫れが引き始めると、凹んでいた部分が徐々になだらかになり、1週間後にはほとんど気にならなくなりました。あの時焦ってマッサージなどしなくて本当に良かったです。」

1-3. 元々の骨格や皮膚の薄さから起きる

施術自体はうまくいっていても、ご自身の元々の骨格や肌質によって、凹みが目立ってしまうケースもあります。

例えば、元々頬の脂肪が少ない方や、骨格的に頬骨の下がこけている方は、糸リフトで皮膚全体が引き上げられることで、その凹みがかえって強調されてしまうことがあります。

また、皮膚が非常に薄い方は、皮下の糸のラインや、糸が引っかかっている部分が凹みとして透けて見えやすい傾向があります。

これは医師の技術不足とは言い切れない部分もあり、カウンセリングの段階で「あなたの骨格だと、凹みが目立つ可能性がある」「脂肪注入やヒアルロン酸との併用も考えられる」といった説明があったかどうか、が重要になります。

【口コミ・レビュー】

「もともと痩せ型で頬がこけていた私が糸リフトを受けたら、たるみは上がったけど、余計に凹みが目立ってしまいました。後から思えば、カウンセリングで医師が『脂肪注入との併用も考えられる』と提案してくれた意味が分かりました。結局、後日凹んだ部分にヒアルロン酸を足して満足いく仕上がりになりました。」

1-4. 糸リフトの素材や形状が肌に合っていない

糸リフトと一口に言っても、素材や形状(コグの形)は様々です。肌質や脂肪のつき方、たるみの程度によって、最適な糸は異なります。

例えば、硬い糸やコグが強力な糸は、リフトアップ力は強い反面、皮膚が薄い人や柔らかい人が使うと、糸の異物感が強く出たり、凹みやひきつれが起きやすかったりします。施術の成功には、適切な糸の選択が不可欠です。

主要な糸の種類と特徴・凹みリスク

| 素材 | 主な糸の種類 | 特徴 | 凹みリスク | 向いている肌質 |

| PDO (ポリジオキサノン) | ショッピングリフト、テスリフト等 | 柔らかく、なじみやすい。吸収が早い(約6ヶ月〜1年)。 | 低〜中 | 皮膚が薄い人、自然な変化を求める人 |

| PCL (ポリカプロラクトン) | ミントリフト等 | 非常に柔らかく、しなやか。吸収が最も遅い(約2年〜)。 | 低 | 柔軟性を重視する人、持続期間を長くしたい人 |

| PLLA (ポリ乳酸) | スプリングリフト等 | 硬めでリフトアップ力が強い。コラーゲン生成促進効果が高い。 | 中〜高 | 皮膚が厚い人、たるみが強い人 |

※上記は一般的な傾向です。

自分の肌質に合わない糸を、マニュアル通りの方法で挿入されてしまうと、凹みが生じやすくなってしまうのです。

1-5. 不適切なマッサージやケア

「凹みを早く治したい」という焦りから、自己流のマッサージをしてしまうのは、最も危険な行為です。

施術後の皮下組織は、糸がコグで引っかかり、デリケートな炎症を起こしている状態です。この時期に外部から強い力を加えると、糸がズレたりコグが外れたりする可能性があります。

それだけでなく、炎症が悪化して腫れや痛みが長引いたり、傷ついた組織が治る過程で硬い「瘢痕(はんこん)組織」ができてしまったりする危険性もあります。こうなると、かえって凹みが固定化されてしまうのです。

【失敗談】

「ネット情報を見て、凹んだ部分を滑らかにしようと毎日自宅でマッサージしていたら、1ヶ月経っても改善せず、むしろカチカチに硬くなってしまいました。心配になってクリニックに行くと、『瘢痕化が始まっている』と診断され、修正治療が必要になりました。絶対に触るべきではなかったと後悔しています。」

第2章 その凹みはいつまで続く?病院に行くべき?

原因がわかったところで、次に知りたいのは「この凹みがいつまで続くのか」という点ですよね。凹みの原因によって、様子を見るべきケースと、すぐにクリニックに相談すべきケースが分かれます。

2-1. 1〜4週間で自然に改善する一時的な凹み

第1章の「1-2. ダウンタイム中のむくみや内出血」が原因である場合、施術後1〜2週間が凹みのピークで、その後はむくみが引くにつれて徐々になじんでいきます。

多くのクリニックでは、施術後1ヶ月を「完成」の目安としています。この期間は、糸が組織になじみ、コラーゲン生成が始まって皮膚全体が安定してくる時期です。

一般的な凹みの改善プロセスとしては、まず施術直後から3日目頃までが、むくみと内出血のピークです。この時期は糸による引き上げと腫れの差で、凹みが最も目立ちやすく、不安になる時期ですが、正常な経過です。

その後、4日目から1週間後にかけて、大きな腫れが引き始め、凹みが少しずつなだらかになってきます。まだ違和感や軽いひきつれ感は残ることが多いでしょう。

2週間後になると、むくみはほとんど解消されます。この時点で凹みがかなり改善していれば、一安心です。まだ少し残っていても、糸がなじむ過程でさらに改善する可能性があります。

1ヶ月ほどたつと、組織が落ち着き、糸も周囲になじんできます。それでもくぼみが明確に残っている場合は、残念ながら自然治癒が難しい可能性があります。

まずは1ヶ月、焦らずにダウンタイムが過ぎるのを待つことが重要です。

2-2. 【危険】1ヶ月以上治らない・悪化する凹み

もし施術から1ヶ月以上経過しても凹みが全く改善しない場合、あるいは悪化しているように感じる場合は、ダウンタイムによる一時的なものではなく、何らかのトラブルが起きている可能性が高いです。

特に、「1-1. 医師の技術不足」や「1-5. 不適切なマッサージ」による瘢痕化が疑われます。

もし、施術後1ヶ月以上経っても凹みが改善する兆候が全くない場合や、凹んでいる部分が時間と共にカチカチに硬くなってきた場合は、注意が必要です。

さらに、凹んでいる部分にズキズキとした痛みや熱感がある、凹みが線状(筋状)にくっきりと入っている、口を開けたり笑ったりすると凹んだ部分が強くひきつれる、といった症状も危険なサインです。

皮膚の色が変色していたり、糸が透けて見えたり飛び出してきたりしている場合も、すぐに施術を受けたクリニックに連絡し、医師の診察を予約してください。

これらの症状を放置すると、修正が困難になる場合があります。「様子を見てください」と言われた場合でも、1ヶ月後の検診は必ず受診し、現状を正確に伝えることが必要です。

第3章 凹みができたらまずは実践したい自宅でできる正しい初期対応!

凹みに気づくと、焦って何か特別なケアをしたくなるかもしれません。しかし、施術後のデリケートな時期に最も必要なのは、「何もしない」勇気と「正しい安静」です。自宅でできる最善の初期対応は、回復を妨げない環境を整えることです。

3-1. 施術後2週間は安静に過ごすのが基本

施術後2週間は、挿入した糸が皮下組織に定着し、コグがしっかりと引っかかるための大切な期間です。この時期に顔に余計な刺激を与えると、糸がズレたり、炎症を長引かせたりする原因になります。

凹みが気になるからといって触ったりせず、糸が組織になじむのを「待つ」。これが結果的に回復への一番の近道です。

筆者が自宅で実践した術後1週間の過ごし方としては、まず、顔に水分が溜まって浮腫まないよう、枕を高くして寝るようにしました。うつ伏せ寝は絶対に避けるべきです。

また、硬いものを噛むと顎や頬の筋肉が大きく動き、糸に負担がかかるため、食事はお粥やスープなど柔らかいものを選びました。

同様に、大笑いをしたり、表情筋を大きく動かしたりするのも、ひきつれ感があるうちは意識的に避けました。

洗顔やクレンジングの際も、顔をこすらず、泡で優しく押さえるように洗うことが大切です。

もちろん、血行が良くなりすぎると腫れが悪化するため、長時間の入浴やサウナ、激しい運動も控える必要があります。

3-2. 腫れや内出血には「冷却」、血行促進には「温め」

ダウンタイム中の「冷やす」と「温める」は、タイミングが重要です。間違えると逆効果になるため、正しく実践しましょう。

まず、施術直後から3日目頃までの炎症期には「冷却」が有効です。これは炎症を鎮め、腫れや内出血を最小限に抑えるのが目的です。清潔なタオルやガーゼで包んだ保冷剤を、凹んでいる部分ではなく、腫れや熱感が気になる部分(頬全体やこめかみなど)に優しく当てます。ただし、1回10〜15分程度にし、冷やしすぎによる凍傷には注意してください。

次に、4日目以降の回復期に入り、強い腫れや熱感が引いてきたら、「温め」が有効な場合があります。これは血行を促進し、むくみや内出血の吸収を早めるのが目的です。ぬるま湯での洗顔や、蒸しタオルなどで顔全体を優しく温めます。

ただし、まだ痛みが強い場合や熱感が残っている場合は「冷却」を続けてください。温めることでズキズキと痛むようであれば、すぐに中止する必要があります。

【専門家コメント】

「温める際は、熱すぎる温度は避け、あくまでリラックスできる程度の温度(蒸しタオルなど)で、血行を穏やかに促すのが目的です。長時間当てすぎたり、強く押したりしないように注意してください。判断に迷ったら、まずはクリニックに確認するのが一番です。」

3-3. 術後の敏感な肌を守る保湿ケアの重要性

施術後の肌は、見た目には分からなくても、針の刺激や内側での炎症によって非常にデリケートな状態です。バリア機能が一時的に低下し、乾燥しやすくなっています。

肌が乾燥すると、回復が遅れたり、わずかな刺激にも敏感になったりします。自宅でのスキンケアは、とにかく「保湿」と「低刺激」を徹底しましょう。

肌の回復を助け、健やかな状態を保つことが、結果的に凹みのなじみを良くすることにも繋がります。

スキンケア製品を選ぶ際は、アルコールや強い香料、スクラブ剤などが入っていない、低刺激なものを選んでください。

保湿成分としては、肌のバリア機能そのものを構成する「セラミド」や、高い保水力を持つ「ヒアルロン酸」などが含まれた製品が、術後の敏感な肌を優しく守るためにおすすめです。

第4章 絶対にやってはいけない!凹みを悪化させる3つのNG行動

凹みやひきつれが気になると、つい自宅で何とかしようと焦ってしまいがちです。しかし、良かれと思ってやった行動が、取り返しのつかない結果を招くことがあります。ここでは、凹みを悪化させてしまう代表的なNG行動を3つ解説します。

4-1. NG①:自己流マッサージで凹みを押す

最も危険なのが、凹んだ部分を外から押したり、揉みほぐしたりする自己流のマッサージです。

糸リフト後の皮下組織は、挿入された糸の繊細なコグ(トゲ)が組織に引っかかり、意図的に炎症を起こして固定されている状態です。このデリケートな時期に外部から強い力を加えることは、その繊細な構造を破壊するということにつながります。

無理に押し出そうとすると、糸のコグが外れてリフトアップ効果が失われるだけでなく、周辺の毛細血管や組織をさらに傷つけ、炎症を悪化させる理由になります。 最悪の場合、その強い刺激が引き金となり、治癒過程で硬い「瘢痕組織」が過剰に作られてしまい、凹みがより強固に固定されてしまうのです。そうなると、修正が非常に困難になります。

4-2. NG②:顔に強い圧力がかかる施術や行動

糸が組織にしっかりと定着し、安定するまでには最低でも1ヶ月は必要です。この時期は、顔に強い圧力がかかる行動を控えることが大切です。

例えば、リフトアップ効果を高めようと、糸リフトの直後にハイフ(HIFU)などの別の美容施術を受けるのは非常に危険です。また、うつ伏せで寝る習慣がある方は、糸がズレたり変な癖がついたりする理由になるため、必ず仰向けで寝るようにしてください。

意外な落とし穴が「歯科治療」です。口を大きく開け続ける行為は、頬やこめかみの糸に強いテンションをかけてしまいます。

【体験談】 「糸リフト後2週間で歯科治療の予約を入れてしまいました。口を大きく開けたせいか、治療後に片方のこめかみに強いひきつれが出てしまいました…。術後1ヶ月は大きな口を開けないように、というクリニックからの注意を守るべきだったと後悔しています。」

他にも、顔を強くこするようなマッサージや、エステサロンでの強めのフェイシャル施術なども、最低1ヶ月は控える必要があります。

4-3. NG③:放置してクリニックへの相談が遅れる

「そのうち治るだろう」「クリニックに失敗だと思われるのが怖い」といった理由で、不安な症状を自己判断で長期間放置してしまうこと。これが、実は凹みを悪化させる最も大きな要因の一つです。

第2章で解説した通り、1ヶ月以上経過しても改善しない凹みは、ダウンタイムではなく何らかのトラブルが起きている可能性が高いです。

修正治療には適切なタイミングがあり、遅れれば遅れるほど組織の癒着や瘢痕化が進み、治療が複雑になったり、修正自体が難しくなったりするリスクがあります。

【専門家コメント】 「修正は早ければ早いほど、シンプルな方法で対応できる可能性が高いです。例えば、糸の入れ方が浅いだけなら、早い段階でマッサージや再調整でなじませることも可能です。施術後1ヶ月の検診は必ず受け、少しでも不安があれば遠慮なく医師に相談することが、成功の鍵です。」

施術後の経過を最後まで見守ることは、施術を行ったクリニックの責任です。不安な点はメモにまとめ、検診の予約を取って必ず相談しましょう。

第5章 治らない凹みはどうする?クリニックでの専門的な直し方と費用

1ヶ月以上経過しても凹みが治らない場合、あるいは悪化している場合は、自宅でのケアで解決することはできません。速やかに施術を受けたクリニックに相談し、専門的な修正治療を検討する必要があります。ここでは、代表的な「直し方」の選択肢を解説します。

5-1. ヒアルロン酸注入による補正

最も手軽に行われる修正方法が、凹んだ部分にヒアルロン酸を注入してボリュームを補い、皮膚の表面を平らにならす方法です。

糸が原因でへこんでしまった影の部分を、ヒアルロン酸で物理的に持ち上げるイメージです。施術時間も短く、ダウンタイムもほとんどないのがメリットです。 ただし、これは凹みの根本的な理由(糸の挿入位置や瘢痕)を解決するものではなく、あくまで対症療法です。ヒアルロン酸はいずれ吸収されるため、効果は永続的ではありません。

【費用と期間の目安】

- 費用: 1ccあたり 約5万円〜10万円(注入量により変動)

- 施術時間: 約10〜15分

- ダウンタイム: ほぼなし〜数日(軽い内出血が出る場合あり)

5-2. ステロイド(ケナコルト)注射による炎症・しこりの抑制

凹みの理由が、糸の周囲で起きた炎症や、それが硬くなってできた「瘢痕(はんこん)」や「しこり」である場合に有効な方法です。

ステロイド(ケナコルト)注射には、強い抗炎症作用と、硬くなった組織(コラーゲン線維)を柔らかくする働きがあります。これにより、しこりや瘢痕による凹みを改善する効果が期待できます。

ただし、安易に行なってしまうと悪影響にもなることがあります。3〜6ヶ月は様子を見た後に気になるようでしたらクリニックに相談してみることをおすすめします。

【専門家コメント】 「ステロイド注射は非常に効果的ですが、注入量や深さの調整が極めて重要です。効果が強い反面、誤って正常な組織に注入したり、量が多すぎたりすると、その部分が逆に萎縮して凹みがひどくなるリスクもあります。経験豊富な医師のもとで、慎重に行うべき治療法と言えます。」

5-3. 糸の再調整または除去

もし凹みの原因が、明らかに糸の引き上げが強すぎたり、挿入された位置が浅すぎたりするような医師の技術的な問題であれば、根本的な解決策として糸の再調整や除去が検討されます。

施術から早期(通常1〜2週間以内)であれば、糸を一度緩めて適切な位置に固定し直す「再調整」が可能な場合があります。

しかし、時間が経過して組織と癒着してしまった場合や、感染の疑いがある場合は、問題のある糸を「除去」する施術が必要になります。局所麻酔下で小さな穴を開け、糸を引き抜きます。

【口コミ・レビュー】 「凹みが3ヶ月経っても治らず、クリニックに相談したところ、1本だけ浅い層に入っている糸を除去してもらいました。施術は30分ほどで終わり、麻酔の痛みも少しありましたが、長年の悩みが嘘のように解消されました。もっと早く相談すればよかったです。」

5-4. 瘢痕剥離やフェイスリフト

ステロイド注射や糸の除去を行っても、糸の周囲にできた硬い瘢痕組織が皮膚と強く癒着してしまっている場合、凹みは改善しません。

その場合の、より高度な修正方法として「瘢痕剥離(はくり)」があります。これは、専用の針やカニューレを使い、癒着して硬くなった部分を物理的に剥がしていく施術です。

これらの方法を試みても改善しない、あるいはたるみが強く残ってしまう場合の最終手段が、皮膚を切開して引き上げる「フェイスリフト」手術です。ただし、これは非常に大掛かりな修正となるため、適用は慎重に判断されます。

どの治療が適しているかは、ご自身の症状によって異なります。まずはヒアルロン酸やステロイドで様子を見ることが多く、それでも改善が難しければ糸の再調整や除去、最終的に癒着がひどければ剥離、といった流れが一般的です。まずは医師とよく相談することが大切です。

第6章 後悔しないために!凹みリスクを最小限に抑えるクリニック・医師選び

ここまで凹みの原因と「直し方」を解説してきましたが、最も望ましいのは、そもそも凹みやトラブルが起きないことです。そのためには、施術を受ける前の「クリニック・医師選び」が何よりも重要になります。

糸リフトの成功は、どのクリニックを選ぶか、どの医師に任せるかでほとんど決まると言っても過言ではありません。

6-1. 医師の経歴と症例実績を確認する

まず必要なのは、担当医師の経歴と症例実績の確認です。糸リフトの症例数が豊富であることはもちろん、注目すべきは「修正治療」の経験があるかどうかです。他院での失敗修正を多く手がけている医師は、それだけトラブルへの対処法や解剖学的な知識が深いと言えます。

クリニックの公式サイトや、医師個人が発信しているSNS(Instagramなど)やブログを活用し、自分と似たタイプの顧客(患者)の症例写真がどれだけ掲載されているかを確認しましょう。

【成功者の声】 「糸リフトで成功した友人たちは皆、価格の安さや予約の取りやすさではなく、医師の信頼性を最優先していました。特に、SNSやブログで積極的に症例写真やリスク情報を発信している医師を選んでいたようです。個人経営のプライベート感を重視したクリニックでも、大手店舗でも、情報開示の姿勢が決め手になったと言っていました。」

6-2. カウンセリングでリスク説明が丁寧な医師を選ぶ

カウンセリングは、医師の技術と姿勢を見極める最も重要な機会です。良い面ばかりを強調し、すぐに契約を迫るようなお店は注意が必要です。

信頼できる医師は、良い結果だけでなく、凹みやひきつれ、感染などのリスク、そして「もしそうなった場合に、当院ではどういう対処(直し方)ができるか」までを具体的に説明してくれます。

カウンセリングの予約を入れたら、ぜひ以下の点を医師に直接質問してみてください。 例えば、「私の肌質や骨格の場合、凹みのリスクはどのくらいですか?」と個人のリスクを確認すること。 さらに、「もし凹みができてしまった場合、どのような修正方法がありますか?その費用はかかりますか?」とアフターフォロー体制を確認すること。 そして、「なぜ私に、その種類の糸を選んだのですか?」と、施術の理由を明確に説明してもらうことが大切です。

これらの質問に、専門用語でごまかさず、あなたが納得できるように丁寧に答えてくれる医師を選びましょう。

6-3. 複数の糸の種類を扱い、最適な提案ができる

糸リフトの糸には、第1章で触れたように様々な種類があり、それぞれ特性が異なります。1種類の糸(例えば、特定のメーカーの糸)しか扱っていないクリニックの場合、あなたの肌質やたるみの状態に本当は合っていなくても、その糸を使うしか選択肢がありません。

一方で、複数の糸の種類を扱っているクリニックであれば、あなたの悩みや肌質、骨格に合わせて「この部分には引き上げ力の強いAの糸を、皮膚の薄いこの部分にはなじみの良いBの糸を」といった、オーダーメイドの提案が期待できます。

【クリニック選びの視点】 「大手クリニックから個人経営のクリニックまで様々ですが、重要なのはクリニックの規模ではありません。そのクリニックの経営方針が、顧客一人ひとりに合わせた最適な施術を提案することなのか、それとも売上や集客を重視して高額なセット施術ばかりを勧めることなのか、見極める必要があります。カウンセリングでの対応が、そのクリニックの姿勢を最もよく表しています。」

あなた個人に最適な施術を真剣に考えてくれるクリニックを選ぶことが、凹みリスクを最小限に抑え、成功へと導く最短の方法です。

第7章 凹みに関する不安を解消する糸リフトのよくある質問

ここでは、多くの方が抱きがちな質問について、専門的な視点からお答えします。

7-1. Q. 溶ける糸なら、凹みはいつか必ず治りますか?

「糸が溶けてなくなれば、凹みも元通りになるはず」と期待してしまいますが、残念ながら必ずしもそうとは限りません。

確かに、施術後1ヶ月程度で残っている凹みでも、糸が組織になじんでいく過程で、数ヶ月かけて徐々に改善することはあります。しかし、糸が溶けて吸収された後も、凹みが残り続けるケースは存在します。

その主な理由は、第1章や第4章で解説した「瘢痕(はんこん)組織」や「癒着(ゆちゃく)」です。糸が挿入された刺激や、不適切な施術、あるいは自己流のマッサージによって皮下組織が強くダメージを受けると、糸が溶けてなくなった後も、その部分が硬い組織として固まってしまったり、皮膚が引きつれたまま癒着してしまったりすることがあります。

溶ける糸の施術は、糸が溶ける過程でコラーゲン生成を促すことがメリットですが、それはあくまで正常な治癒過程での話です。異常な炎症や癒着が起きた場合、糸がなくなっても問題が解決しないことを知っておく必要があります。

7-2. Q. 修正治療にかかる費用は、施術したクリニックが負担してくれますか?

これも非常に気になる点ですが、基本的には「自己負担」となるケースが一般的です。

美容医療は、病気の治療とは異なり「結果を保証する」ものではありません。施術前に、凹みやひきつれ、左右差などのリスクについて説明を受け、同意書にサインをしているはずです。そのため、ダウンタイムの範囲を超えた凹みやひきつれであっても、それが医学的に「明らかな医師の過失(ミス)」であると証明されない限り、修正治療の費用は患者個人の負担となります。

ただし、クリニックによっては独自の「保証制度」を設けている場合があります。例えば、「施術後1年以内であれば、糸の再調整は無料」「ヒアルロン酸注入による微調整は1回まで無料」といった内容です。 こうした保証の有無や内容は、クリニックの経営方針によって大きく異なります。後悔しないためにも、必ず最初のカウンセリングの段階で、「万が一、凹みやトラブルが起きた場合の修正費用や保証内容」を明確に確認しておくことが必要です。

7-3. Q. 凹みができたことを、施術したクリニックに言いにくいです。

「クレーマーだと思われたくない」「施術に失敗したのでは?と指摘するのが怖い」…そのお気持ちは、とてもよく分かります。

しかし、施術後の経過を観察し、患者様が不安に思っていることに対応することも、施術を担当した医師やクリニックの重要な責任の一部です。あなたは決して「言いにくい」と感じる必要はありません。

むしろ、第4章で解説したように、個人で悩んで自宅で抱え込み、相談が遅れることこそが最大のリスクです。症状が悪化し、修正が難しくなってからでは手遅れになってしまいます。

施術を受けたクリニックに相談することは、患者としての当然の権利です。まずは電話やメールで「施術後1ヶ月経ったが、凹みが気になる部分があるため、一度診察してほしい」と伝え、検診の予約を取りましょう。 それでも誠実な対応をしてもらえない、あるいは説明に納得がいかない場合は、他のクリニックで「セカンドオピニオン」を求めるという選択肢もあります。

第8章 あなたの凹みはどのタイプ?悩んだらクリニックに相談

この記事では、糸リフト後に生じる凹みの様々な原因から、ご自宅でできる正しい初期対応、絶対にやってはいけないNG行動、そして専門的な「直し方」までをステップごとに詳しく解説してきました。

本記事をここまで読んでくださったあなたは、ご自身の凹みが、むくみや腫れによる「一時的なもの」なのか、あるいは医師の技術や瘢痕化など「専門的な対処が必要なもの」なのか、ある程度見極めるヒントを得られたかもしれません。

しかし、最も大切なのは、ご自身の判断だけで「きっと治るだろう」と放置したり、不安から誤った自宅ケアに走ったりしないことです。皮下の状態を個人で正確に判断することは不可能です。

ネットやSNS、ブログなどで様々な情報を調べることは大切ですが、そこに書かれている方法が、あなたに当てはまるとは限りません。 糸リフトの成功とは、施術が終わった瞬間ではなく、ダウンタイムを経て、あなたがその仕上がりに心から満足できた時を指します。少しでも不安や疑問が残る場合は、どんな些細なことでも構いません。まずは勇気を出して、施術を受けたクリニックに相談すること。それが、後悔しないための、そして理想の自分に近づくための、最も確実な一歩です。

監修

クリニック院長

清水 優人

実際に施術を受けたいと思ったら

もっと詳しく知りたい方は「THE GINZA CLINIC(ザ ギンザ クリニック)」に相談してみてください。

糸リフトの施術内容や料金についてはこちら