糸リフトで頬骨が目立つ原因と対処法とは?失敗を防ぐ全知識を医師が解説

1章. 糸リフトとは:なぜ頬骨の目立ちが問題になるのか

糸リフトは“切らないリフトアップ”として人気を集める一方で、「施術後に頬骨が目立ってしまった」「輪郭が不自然になった」といった声も少なくありません。

なぜこのような現象が起きるのか——その背景には、顔の骨格構造と軟部組織のバランスが大きく関係しています。

この章では、糸リフトと頬骨の関係を医学的な視点から解説していきます。

1-1. 糸リフトの基本メカニズム:皮膚と骨格の関係性

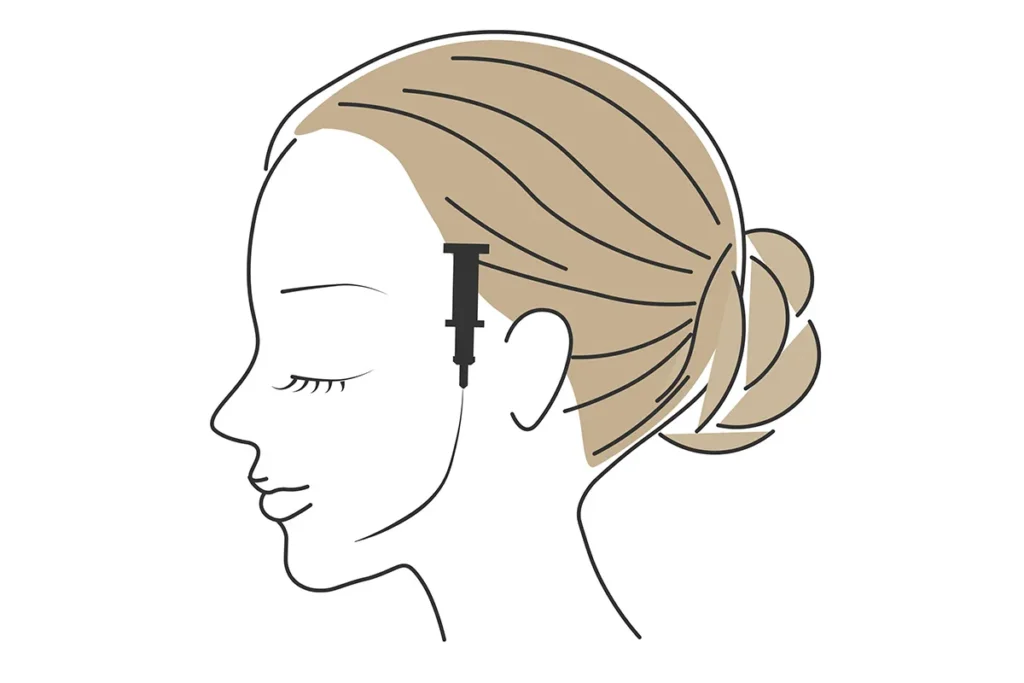

糸リフトとは、皮膚の下に特殊な医療用の糸(PDOやPCL、PLLAなど)を挿入し、皮膚と皮下組織を物理的に引き上げる施術です。

このとき引き上げられるのは皮膚だけでなく、浅い層の脂肪組織や筋膜(SMAS)と呼ばれる構造も含まれます。

一方、頬骨(ざっくり言えば、目尻から口角に向かって斜めに走る骨)は顔の中で特に硬く、変形しない固定された構造です。

そのため、糸で皮膚や脂肪を持ち上げたときに、相対的に“動かない部分=頬骨”だけが目立って見えるという現象が起きやすくなるのです。

つまり、糸で皮膚を引き上げることが一見リフトアップの成功に見えても、顔の立体構造とのバランスを誤ると逆に骨格が強調されてしまう可能性があるということです。

糸リフト

Threadlift 糸リフト 糸リフト 【銀座×糸リフト】切らずにたるみ改善|ダウンタイム最小限の最新施術を THE GINZA CLINICで 銀座で糸リフトを受けるならTHE GINZA CLINICへ。加齢による […]

1-2. 頬骨が目立つメカニズム:リフトアップが引き起こす構造変化

糸リフトによって生じる頬骨の“突出感”には、いくつかのメカニズムが重なっています。

まず、糸による引き上げの影響で、頬骨弓の下部や深層組織に強い引付けが生じると、頬骨下部に軽度の窪みが発生し、頬骨上部との間に凹凸差が生まれます。その結果、頬骨上部が相対的に強調され、笑ったときや光の加減で“モコッ”とした膨らみのように見えるケースがあります。

また、引き上げが過剰になると皮膚のテンション(張力)が変化し、頬骨の輪郭がよりくっきりと浮かび上がって見えるようになります。このとき、皮膚の薄い方や頬の脂肪が少ない方では、骨格の影響がダイレクトに出やすくなるため、同じ施術でも目立ち方に大きな差が出るのです。

つまり、頬骨が目立つ仕上がりになるのは単なる“引き上げすぎ”ではなく、施術によって生じる深部構造の引付けや凹み、それに伴う凹凸の強調が主な要因といえます。

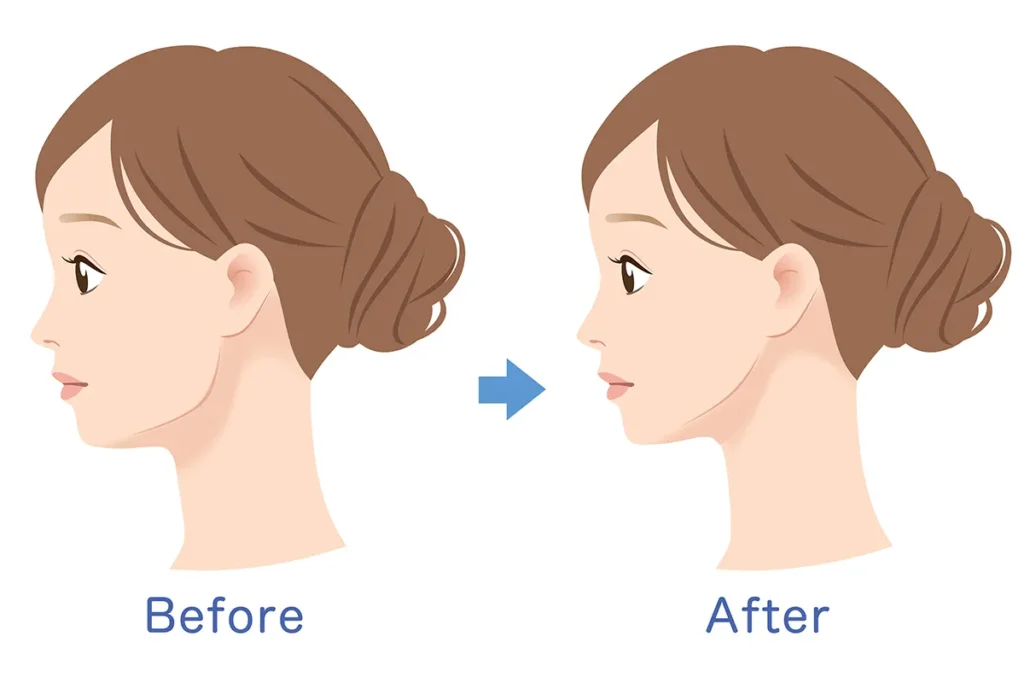

1-3. 「理想的な仕上がり」vs「頬骨が目立つ仕上がり」の違い

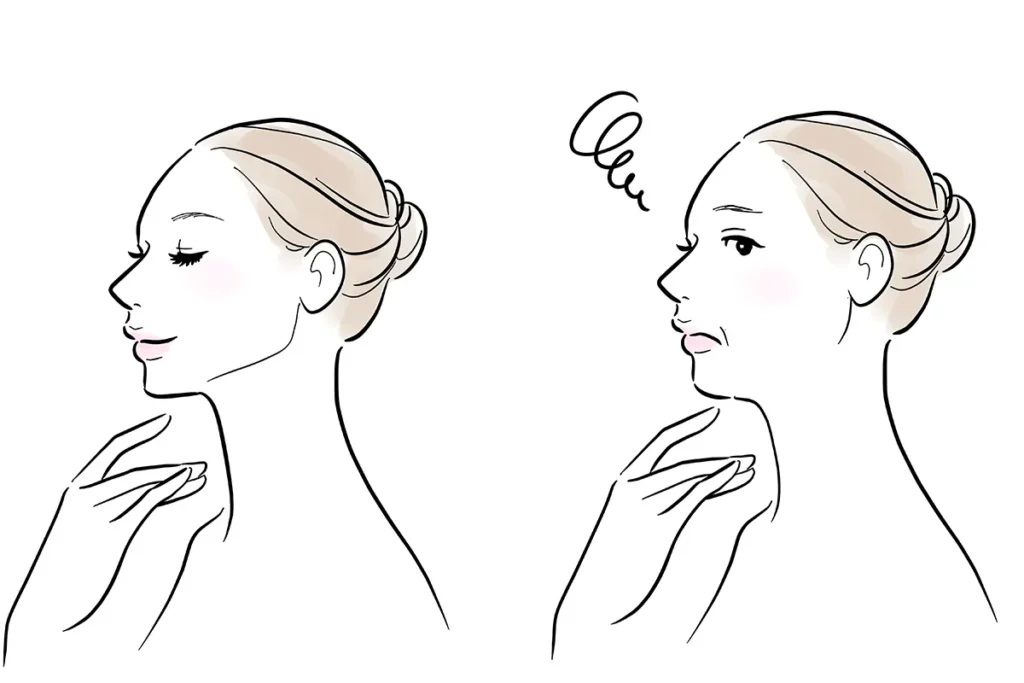

自然な仕上がりの糸リフトでは、顔の輪郭が滑らかに整い、頬骨が“結果的に目立たなくなる”ような印象を与えます。

これは、顔全体の構造に合わせて糸の引き上げ方向や本数、配置が調整されているからです。皮膚のテンションが均一で、光の反射も滑らかに分散されます。

対して、「頬骨が目立つ」仕上がりでは、局所的に引き上げすぎていたり、脂肪が不自然に偏ったりして、輪郭に凹凸が生じます。

こうした状態は、特に鏡で斜め横から見たときや、写真に写ったときに違和感として表れやすいものです。

理想的な結果を得るには、単に「たるみを上げる」ことにこだわるのではなく、顔のバランス全体を考慮したデザインと技術が欠かせないのです。

2章. 糸リフトで頬骨が目立つ6つの原因:症状別の詳細分析

糸リフト後に頬骨が目立つ原因は、「引き上げすぎ」という単純な一言で片づけられるものではありません。

むしろ、皮膚や脂肪の再配置、骨格の構造、医師の技術、糸の特性、術後の経過など、複数の要素が複雑に絡み合っているのが現実です。

ここでは、症状のタイプ別に頬骨が目立ってしまう代表的な6つの原因を詳しく分析します。

2-1. 【最多原因】ダウンタイム中の腫れによる一時的な目立ち

もっとも多く見られるのが、術後1〜2週間ほどの「一時的な腫れ」によって頬骨が強調されて見えるケースです。

糸を挿入した刺激によって生じる腫れは、特に頬の上部や側面に出やすく、引き上げた皮膚の下に浮腫や内出血がたまることで、頬骨部分がぷっくりと膨らんだように見えることがあります。

これはあくまで正常なダウンタイムの一環であり、時間の経過とともに徐々に落ち着くことがほとんどです。

しかし、左右差が大きい・触ると硬いしこりがある・腫れが2週間以上引かない、という場合は感染や過度な炎症の可能性もあるため、早めの医師相談が必要です。

2-2. たるんだ皮膚・脂肪が頬骨付近に集積する現象

年齢とともに皮膚や脂肪が下垂した状態のまま糸で引き上げると、たるんだ組織が糸の支点付近に引き寄せられるような形になり、相対的にその周辺のボリュームが強調されて見えることがあります。

このとき、糸の支点が頬骨の上やその付近にあると、余分な皮膚や脂肪が頬骨周辺に集まり、不自然な膨らみや段差が生じやすくなります。

特に40代以降や、皮膚の弾力が低下している方に多い傾向があり、「引き上がっているのに老けて見える」といった印象を与える原因にもなります。

あらかじめ脂肪の移動や皮膚のたるみ具合を見極めた施術計画が重要です。

2-3. 頬の凹みによる相対的な頬骨の強調

糸リフトによって頬の中部(ミッドチーク)が過度に持ち上がりすぎた場合や、脂肪が引き伸ばされたままになった場合、逆に頬が凹んで見えることがあります。

このとき、頬骨は変化しないにもかかわらず、頬の凹みによって相対的に骨の出っ張りだけが目立つ構造になるのです。

特に面長や骨格がシャープな方、皮下脂肪が少ない方はこのような影響を受けやすく、糸の挿入位置や角度によってはさらに不自然な印象になります。

骨格に合わせた引き上げ方向や、凹みやすい部分への配慮が施術側に求められます。

2-4. 使用する糸の種類・特性による影響の差

糸リフトで使用される素材(PDO・PCL・PLLAなど)によって、リフト力・硬さ・持続性・体内での吸収速度が異なります。

さらに、糸にコグ(棘状の突起)があるものとないものでは、皮膚への引き込み具合や固定力も変わってきます。

例えば、リフト力が強く溶けにくい糸(PLLAなど)を浅い層に入れてしまうと、過剰に皮膚が持ち上がって凹凸が出やすくなることがあります。

また、太い糸や本数が多すぎる場合も、頬骨付近にテンションが集中しやすく、目立ちやすさに直結します。

糸の選択は「効果が強い=優れている」ではなく、骨格・皮膚・脂肪の状態に合った素材を見極めることが大切です。

糸リフトの効果持続については、『糸リフトの効果期間は平均1〜2年って本当?種類別の違いと長持ちの秘訣を医師が解説!』で詳しく説明しています。

2-5. カウンセリング不足による不適切な施術計画

頬骨の目立ちは、そもそも施術前の時点で予測できるケースも多く存在します。

しかし、カウンセリングで骨格の分析が十分に行われていなかったり、施術者と患者の「ゴールのイメージ」が共有されていなかったりすると、結果として不満につながりやすくなります。

また、「とにかくたるみを引き上げたい」という希望に対し、顔全体のバランスや横顔の立体感を無視して引き上げすぎてしまうと、頬骨だけが不自然に目立ってしまうことも。

納得できる結果を得るためには、期待値とリスクをしっかりすり合わせた上での計画が欠かせません。

糸リフトはバレる?バレない?自然に仕上げる方法と注意点を徹底解説

糸リフトはバレる?バレない?自然に仕上げる方法と注意点を徹底解説 1章. 糸リフトとは:なぜ「バレにくい」美容施術として人気なのか 顔のたるみを改善し、フェイスラインを引き締める美容施術の中でも、糸リフトは「バレにくい整 […]

2-6. 医師の技術不足・経験不足による施術ミス

糸リフトは繊細な技術が求められる施術であり、糸の挿入角度・深さ・引き上げの強さのバランスが結果に大きく影響します。

経験の浅い医師や、症例数が少ないクリニックでは、テンプレート通りの施術をしてしまい、骨格や脂肪の状態に合わない無理な引き上げが行われるリスクが高まります。

特に頬骨周辺は構造的に突出しているため、糸の張力が集まりやすく、仕上がりの差が如実に表れる部位です。

「誰に施術してもらうか」で結果が大きく変わることを、事前に理解しておくことが重要です。

糸リフトの効果について詳しくは、『糸リフトは効果なし?効果がない人の5つの原因と失敗しない医師選びを徹底解説』をご参照ください。

3章. 糸リフトの経過と頬骨の見え方:時系列での変化パターン

糸リフトを受けた後、「頬骨が目立つ気がする」と感じたとしても、それが一時的な腫れによるものなのか、構造的な変化なのかを見極めるには一定期間の経過観察が必要です。

ここでは、施術後から3ヶ月程度までの変化を、時系列に沿って頬骨の見え方とその意味を解説していきます。

3-1. 施術直後〜1週間:腫れのピーク期における頬骨の見え方

糸リフト後すぐの数日間は、皮膚の腫れや内出血が最も顕著に現れる時期です。

この時期は、特に頬骨の周辺にむくみが集中しやすく、頬骨が一時的に強調されて見えることがよくあります。

こうした変化は、糸によって皮膚が引き上げられた結果、皮下のリンパや血流が一時的に滞ることによって起こります。

また、引き上げ方向に皮膚が寄ることで、頬骨上に“張り”が生じ、光が反射しやすくなることも、目立って見える理由のひとつです。

ほとんどの場合、この時期に見られる頬骨の主張は一時的なものであり、心配はいりません。

ただし、腫れが左右で大きく異なる、熱を帯びている、強い痛みを伴うといった場合には、感染の可能性を考慮し、早めに医師に相談することが望ましいです。

腫れの詳細な経過については、『糸リフトの腫れのピークはいつまで?ダウンタイムを早く治す方法とNG行動を医師が解説』をご確認ください。

3-2. 1週間〜1ヶ月:腫れの減少と自然な馴染みへの過程

施術から1週間ほど経過すると、多くの方で腫れが徐々に落ち着いていきます。

この時期は「馴染みの過程」に入り、頬骨の見え方にも変化が表れはじめます。

腫れが引くとともに、引き上げられていた皮膚や脂肪が少しずつ周囲の組織と調和し、頬骨周辺の“浮いたような印象”も和らいでいきます。

ただし、むくみが完全に引くには個人差があり、特に体質的に浮腫みやすい方や皮膚が薄い方では、やや時間がかかる傾向があります。

この時期に注目したいのは、「光の当たり方」や「笑ったときの輪郭の動き方」です。

もし表情が不自然に感じられたり、笑うと皮膚が引きつったように見えたりする場合には、まだ馴染みきっていない可能性があるため、焦らず観察を続けましょう。

3-3. 1ヶ月〜3ヶ月:最終的な仕上がりの確定期間

施術から1ヶ月を過ぎる頃になると、糸が周囲の組織に固定され、引き上げ効果の安定化が進みます。

多くのクリニックでもこの時期に経過診察を設けており、「完成形」とされるのがこの1〜3ヶ月の間です。

この段階で、頬骨の目立ちが継続しているかどうかが、施術の評価を左右する重要なポイントになります。

もしこの時点でも頬骨が不自然に突出して見えたり、左右差が気になるようであれば、施術計画の見直しや修正施術の検討が必要となる場合もあります。

とはいえ、「気になるが、他人からは違和感がない程度」の状態であれば、無理に修正せず、生活習慣やスキンケアで自然に馴染ませていく選択肢もあります。

判断に迷う場合は、元の施術医や、別の医師によるセカンドオピニオンを受けると安心です。

4章. 【症例分析】頬骨が目立ってしまった実例と学べるポイント

糸リフト後に頬骨が目立つようになった、という声には、多くの場合それぞれに異なる背景があります。

ここでは、実際の年齢別ケースをもとに、なぜそうなったのか、どうすれば防げたのかを医学的・現実的な視点から読み解いていきます。

4-1. ケース1:施術直後の過度な腫れで頬骨が強調された例(30代女性)

30代の女性が糸リフト施術を受けた直後、両頬の腫れが想定よりも大きく、頬骨が極端に浮き上がったように見えたというケースです。

この方は比較的皮膚が薄く、もともと頬骨がやや高めという骨格的特徴もあり、腫れによる一時的な変化が“より強く出やすい状態”だったと考えられます。

医師の説明では、糸を挿入する際の操作刺激と、局所麻酔の影響が重なった一過性の反応とのこと。

1週間後には腫れが落ち着き始め、3週間程度で自然な仕上がりに近づいたという経過でした。

このケースから学べるのは、術後管理と不安への対処法の重要性です。

万が一の腫れが強く出た場合は、自己判断で冷やしすぎたりマッサージしたりせず、早めにクリニックへ連絡して正しい対応を受けることが、回復を早める鍵となります。

4-2. ケース2:糸の配置ミスにより頬部が凹んでしまった例(40代女性)

40代の女性が受けた糸リフトでは、頬の中部に不自然な凹みが生じ、結果として頬骨が強調されて見えるようになったという例があります。

このケースでは、もともと頬に柔らかい脂肪が少なく、さらに糸がやや浅い層に配置されたことで、皮膚表面に凹凸が出やすい状態となってしまいました。

その結果、頬の中部がやや陥没したように見え、相対的に頬骨が“浮いた”印象となり、不自然な仕上がりに。

後日、別の美容外科での診断により、糸の位置と引き上げ方向の修正が可能と判断され、再施術を実施。2ヶ月ほどかけて自然な輪郭に改善されたという経過です。

この症例が示すのは、「違和感を感じたら早期にセカンドオピニオンを活用すること」の大切さです。

特に皮膚の薄い方や脂肪の少ない方は、浅い層への挿入や強すぎるテンションに注意が必要です。

4-3. ケース3:骨格に合わない過度な引き上げによる不自然さ(50代女性)

50代女性の事例では、「とにかくしっかり引き上げたい」という希望から、やや強めのリフト設計が行われた結果、頬骨の突出感が目立ってしまったというケースが見られました。

この方の骨格はもともとエラが張っており、頬骨も高め。

しかし施術では、顔全体を“中央に寄せる”ような糸の配置が採用され、結果的に顔の中で頬骨だけが中心に集まり、突出感がさらに強調されてしまったのです。

本来であれば、こうした骨格タイプでは、外方向へやや拡散させるような引き上げや、フェイスライン重視の配置が検討されるべきでした。

施術後はメイクや髪型でのカバーが難しく、心理的にも強いストレスを感じていたとのことです。

このケースは、施術前の骨格分析と、患者の希望に対する冷静なブレーキ役の存在がいかに重要かを教えてくれます。

“上げればいい”という単純な発想ではなく、美的バランスと長期的な満足感を見据えた判断が求められるということです。

5章. 頬骨が目立ってしまった時の対処法:段階別アプローチ

糸リフトの施術後に「思っていたより頬骨が目立って見える」と感じることは、決して珍しいことではありません。

しかし、すぐに「失敗だった」と判断してしまう前に、時期や症状に応じた正しい対処法を知っておくことが大切です。

この章では、ダウンタイム中の基本ケアから、医学的な修正方法、さらに心のケアまで、3段階に分けて対処アプローチを解説します。

5-1. ダウンタイム期間中の適切な対処法

施術直後から1週間程度の間は、多くの方が腫れやむくみを経験します。

この時期に頬骨が一時的に目立って見えるのは、正常な範囲の反応であることが多く、まずは落ち着いて過ごすことが何より大切です。

対処の基本としては、まず患部を過度に触らないこと。とくにマッサージや強い圧迫は避けてください。

医師から指示があれば、アイスパックなどで軽く冷却することが推奨されることもありますが、長時間の冷却や直接肌に触れるような冷却は避けましょう。

また、就寝時の姿勢にも注意が必要です。

うつ伏せや横向き寝は患部に余計な圧をかけるため、仰向けで枕をやや高めに保つことが理想的です。

この時期は、不安や焦りが生まれやすいタイミングでもありますが、多くの変化は「一時的なもの」です。

1〜2週間の経過を見てから、状態を客観的に判断するようにしましょう。

糸リフトでの痛みが続く場合については、『糸リフトが「ずっと痛い」…それ失敗?原因と対処法を医師が徹底解説』をご参照ください。

5-2. 長期間改善しない場合の医学的対処法

もし施術から1ヶ月以上経っても頬骨の目立ちが改善されない、あるいは凹みや左右差などの構造的な違和感が残っている場合は、医学的な修正アプローチの検討が必要です。

代表的な方法の一つが、ヒアルロン酸注入によるボリューム調整です。

頬の凹んで見える部分に適量のヒアルロン酸を注入することで、輪郭のバランスを整え、頬骨の主張を相対的に抑えることができます。

もう一つは、糸の一部を除去する処置です。

万が一、糸が浅い層に挿入されていた場合や、皮膚を引きすぎていた場合には、医師の判断で安全に糸を取り除くことが可能なケースもあります。

ただし、すべての糸を除去できるわけではなく、時間の経過や体内の吸収具合によっても左右されるため、信頼できる医師との相談が前提です。

場合によっては、新たな糸リフトや他の施術を併用して再調整することも選択肢のひとつとなります。

このような修正施術を行う際は、前回の施術歴と現状を正確に伝えることが重要です。

5-3. 心理的ケア:外見の変化に対する不安への対応

外見の変化は、本人の精神状態に大きな影響を与えることがあります。

特に「失敗してしまったのではないか」「他人にどう思われるだろう」といった不安は、日常生活にまで影響を及ぼすこともあるため、無視せず向き合うことが大切です。

まず第一に、自分ひとりで抱え込まないこと。

信頼できる美容クリニックやカウンセラーに相談し、現状を客観的に説明してもらうことは非常に有効です。

また、家族や友人に説明する場合は、「美容医療を通じて自分の状態を整えたいと考えている」という前向きな姿勢で伝えることが、相手の理解を得る鍵になります。

同時に、美容施術に対する期待が過度になりすぎないように、自分自身の価値を“見た目だけ”で判断しない視点を持つことも、長期的な満足につながります。

美容はあくまでも自己表現の手段であり、「失敗」ではなく「調整」や「学び」と捉える心の柔軟性が、次の選択を後悔のないものに変えてくれます。

6章. 頬骨を目立たせないための予防策:施術前・中・後の対策

糸リフトでの「頬骨の目立ち」は、完全には避けられないリスクではあるものの、適切な事前準備と医師との連携によってかなりの確率で予防可能です。

この章では、施術を検討する段階から術後まで、3つのフェーズに分けて“失敗を避けるための行動”を紹介します。

6-1. 施術前の準備:骨格分析とリスク評価の重要性

糸リフトの成否は、施術そのものよりも事前の診察や計画段階で決まる部分が非常に大きいと言われています。

とくに頬骨の目立ちやすさは、骨格的特徴や皮膚の厚み、脂肪の付き方など、個人差による影響が非常に強いため、最初に「自分の顔に何が起こるか」を把握することが大切です。

最近では、多くのクリニックで3Dシミュレーションや立体的な骨格分析ツールを導入しています。

これらを活用して、自分の頬骨の突出度や、皮膚を引き上げた際のバランスを事前に視覚化できるのは大きな利点です。

また、施術歴や皮膚トラブルの既往歴も、腫れや凹みのリスクに関わるため、カウンセリングでは遠慮せず正確に申告しましょう。

患者側の準備としては、以下のような質問をあらかじめ用意しておくのがおすすめです:

- 自分の骨格タイプはどの分類に該当するか?

- 糸リフトによって頬骨が強調されるリスクはあるか?

- 腫れや凹凸が起きやすい体質か?

- 想定される仕上がりのバリエーション(良い例/悪い例)

このように“知りたいこと”を具体的に伝えることで、医師からの説明の質も高まり、リスクを見落とすことなく施術に臨めます。

6-2. 施術中の配慮:適切な糸選択と挿入技術

施術中に頬骨が強調されるリスクを防ぐためには、糸の種類、挿入方向、テンション(引き上げの強さ)の3点が非常に重要です。

まず糸の素材についてですが、PDOは比較的柔らかく、組織とのなじみも良いため、頬骨付近に使用しても引き連れや膨らみが出にくい傾向があります。

一方、PCLやPLLAはリフト力がある反面、皮膚が薄い部位や骨格の突出がある部分ではテンションが過度にかかりやすく、突っ張り感や引き連れが残るケースもあります。

また、糸の挿入角度や深さは、顔の立体構造に対して適切でなければなりません。

たとえば、頬骨がもともと高い方に対して、皮膚を上方向に一律に引き上げる設計はNGです。

むしろ、頬の中央部〜フェイスラインに向けた横方向・斜め下方向のリフトデザインのほうが、ナチュラルに見えることが多いのです。

優れた医師であれば、こうした骨格とのバランスを考慮しながら、必要最小限の本数とテンションで最大効果を引き出す施術を行います。

この点でも、症例写真の質や医師の説明の納得度をカウンセリング時にしっかり確認しておくと安心です。

糸の本数選択については、『糸リフトは何本が最適?悩みや年代別に効果的な本数の目安と料金、後悔しない選び方を医師が解説』で詳しく説明しています。

6-3. 術後管理:回復を促進し合併症を防ぐケア方法

最後に重要なのが、術後の過ごし方とクリニックとのアフターケア体制です。

どれだけ丁寧な施術を受けたとしても、術後のケアが不適切であれば、腫れが長引いたり、頬骨が定着して強調されるといったトラブルに発展する可能性があります。

施術後は、安静と清潔を基本とし、医師の指示があるまではマッサージや刺激を避けることが前提です。

また、食生活・睡眠・入浴・運動などの日常動作にも制限が加わることがありますので、術後1〜2週間はスケジュールに余裕を持つことが推奨されます。

さらに、経過観察は1回きりで終わらせず、1ヶ月・3ヶ月などのタイミングで定期的に顔の状態を医師に確認してもらうことが大切です。

気になる症状がある場合も、自己判断せずすぐに連絡を取れる環境があるかどうかを、事前にクリニック選びの基準として確認しておきましょう。

7章. 信頼できるクリニック選びの決定要因:頬骨問題を避けるために

糸リフトで「頬骨が目立つ」などの失敗を回避するためには、医師の技術やセンスだけでなく、クリニック全体の姿勢や体制がきわめて重要です。

この章では、後悔しない選択をするために注目すべきポイントを、カウンセリング・症例・アフターケアの3つの観点から解説します。

7-1. カウンセリングの質で判断する医師の技術力

カウンセリングは単なる「相談」ではなく、その医師がどこまで患者を見ているか、どれだけ本気で施術計画を立てているかが表れる大切な時間です。

まず注目したいのが、骨格分析や皮膚状態の評価がどれだけ丁寧に行われるか。

「糸の種類はどうしますか?」「何本入れますか?」といった話だけでなく、「あなたの頬骨はやや突出しているので、引き上げ方向には注意が必要です」といった個別分析があるかどうかが重要な判断材料になります。

さらに、リスクについても包み隠さず説明してくれる医師かどうかは非常に重要です。

不安要素を質問した際に、はぐらかしたり曖昧に答えるような医師は避けた方が無難です。

「これが起こる可能性は何%くらいです」「こうなった場合はこう対処します」といった明確な言葉で説明してくれる医師は信頼できます。

カウンセリングの段階で、「この人に任せたい」と思えるだけの安心感と知識の深さを感じられるかどうかが、良医を見極める最初のポイントです。

後悔を避けるための詳しい方法については、『糸リフトで後悔する人の5つの失敗例|後悔しないための医師選びとカウンセリング術を徹底解説』で詳しく解説しています。

7-2. 症例写真・実績で確認すべき技術的側面

どれだけ説明が上手でも、実際の仕上がりを見なければ本当の技術力は判断できません。

そのため、症例写真の確認は欠かせないステップです。

ここで見るべきなのは、「劇的な変化があるか」ではなく、“自然さ”の中にどれだけの美的バランスが保たれているかです。

特に頬骨まわりの症例では、不自然な凹凸がないか、笑ったときに表情が固くないか、左右差はどうかといった点を注意して見てください。

加えて、失敗例が紹介されているかどうかも大きなポイントです。

自信のあるクリニックほど、起こりうるリスクとその対応策を包み隠さず説明しています。

「何かあった場合にどう対応するのか」を写真つきで紹介している医師は、経験値も高く、信頼できる証拠と言えるでしょう。

また、フォローアップの頻度や長期経過の記録があるかどうかも重要です。

施術後すぐの写真だけでなく、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後などの“定着した後”の状態を提示している場合、そのクリニックは長期的な結果まで見据えた施術を行っていることがわかります。

医師選びの詳細については、『【失敗する前に】糸リフトで頬骨が目立つ原因は骨格?医師選び5つのポイント』で詳しく解説しています。

7-3. アフターケア体制:問題発生時の対応力評価

万が一のトラブルが起きた場合、早期に適切な対応が受けられるかどうかで、最終的な満足度は大きく変わってきます。

そのため、施術前からクリニックのアフターケア体制を具体的に確認しておくことがとても大切です。

例えば、施術後24時間以内に不安があった場合に相談できる窓口があるか、LINEや電話で医師に直接つながる体制が整っているかなど、サポートの実質的な内容を事前に聞いておくと安心です。

さらに、修正施術に対応しているかどうか、そして費用負担はどうなるのかも確認しておきましょう。

「失敗をゼロにすることは不可能だが、その後にどう対応するか」が、優れたクリニックとそうでないクリニックの分かれ目になります。

また、術後に感じる心理的な不安に対して、精神面でのケアやサポートを提供しているクリニックも増えてきています。

見た目だけでなく心にも寄り添う体制が整っているかは、患者にとって大きな安心材料となります。

8章. 頬骨の目立ちを緩和する併用治療法:総合的なアプローチ

糸リフトによって頬の引き上げは叶ったものの、頬骨が強調されてしまったと感じるケースでは、リフトアップだけに頼るのではなく、周囲のボリュームバランスを整える補正治療が効果的です。

この章では、実際に美容医療の現場で用いられている3つの代表的な併用治療法を取り上げ、それぞれの特徴と注意点を紹介します。

8-1. ヒアルロン酸注入:頬の凹みを補正する効果的な方法

頬骨の目立ちは、その周囲の凹みによって“相対的に浮き出て見える”ことが多くあります。

この場合に有効なのが、ヒアルロン酸による頬のボリューム補正です。

ヒアルロン酸は、体内にも存在する保水成分で、安全性が高く、局所的なふくらみやラインの調整が非常にしやすい素材です。

頬骨の下あたり、いわゆる「中顔面」と呼ばれるエリアにボリュームを加えることで、骨の突出が緩和され、顔全体の輪郭がなだらかになる効果が期待できます。

糸リフト後にヒアルロン酸を併用する場合は、術後1〜2ヶ月ほど経って腫れが引いたタイミングが理想的です。

すでに引き上げられた皮膚の状態を見ながら、必要な部位に最小限の量を注入することで、よりナチュラルな仕上がりになります。

ただし、ヒアルロン酸の種類や注入層によっては違和感が出る場合もあるため、糸リフトとヒアルロン酸の両方に精通した医師を選ぶことが成功の鍵となります。

8-2. 脂肪注入:自然なボリューム補正による根本的解決

ヒアルロン酸よりも長期的な効果を求める方には、自家脂肪注入という選択肢があります。

これは太ももや腹部などから採取した自身の脂肪を、頬の凹み部分に注入することで、自然なふくらみと柔らかさを再現できる治療法です。

脂肪注入の最大のメリットは、定着すれば半永久的に効果が続く点と、質感が非常に自然で異物感が少ない点です。

頬骨の立体感を和らげたい方にとっては、リフトアップで引き締まった輪郭に対して、脂肪注入で丸みを戻すというバランス調整の役割を果たします。

ただし、脂肪の定着率には個人差があり、1回の施術では十分な効果が得られない場合があることも事前に理解しておく必要があります。

また、脂肪注入はヒアルロン酸に比べて施術時間やダウンタイムが長めになるため、スケジュールに余裕を持って計画することが重要です。

糸リフトとの併用の際は、順番やタイミングに注意し、リフト後の安定期間を経てからの実施が基本です。

8-3. ボトックス注射:表情筋の調整による微調整効果

頬骨の目立ちを緩和する方法は、ボリュームの「足し算」だけではありません。

筋肉の働きを緩めることで輪郭を整える“引き算”のアプローチもあります。その代表がボトックス注射です。

とくに注目されているのが、咬筋(こうきん)と呼ばれる、エラのあたりの咀嚼筋に対して行う「咬筋ボトックス」。

この施術により、下顔面の横幅がすっきりし、頬骨の出っ張りとのバランスが整いやすくなる効果があります。

また、表情筋の緊張が強い人は、無意識のうちに頬に力が入りやすく、糸リフト後に皮膚が不自然に引きつれることもあります。

そのような方にとって、微量のボトックスで筋緊張を和らげることは、より自然な表情を取り戻す手助けとなります。

ただし、ボトックスは打ち方や量を間違えると逆効果になることもあるため、細やかな表情に配慮できる医師の技術が欠かせません。

他の治療との併用時期についても、十分な経過を見ながら判断することが大切です。

インモードなど他のリフトアップ施術との比較については、『インモードの効果はいつから出るの?小顔やリフトアップを実感できるタイミングを解説!』で詳しく解説しています。

9章. 糸リフトと頬骨の目立ちに関するよくある質問ベスト12

糸リフトを検討中、あるいは施術後に「頬骨が目立つようになったかも」と感じる方は少なくありません。

ここでは、そのような不安や疑問に対して、医学的根拠と実際の傾向に基づく回答をまとめました。

いいえ、「必ず」目立つわけではありません。

頬骨が強調されるかどうかは、骨格の形・皮膚の厚み・糸の挿入位置や引き上げ方向など、さまざまな要因に左右されます。

適切な施術が行われれば、頬骨の目立ちを防ぐ、あるいはむしろフェイスラインが整うケースもあります。

ただし、もともと頬骨が高い方や痩せ型の方では、目立ちやすくなる傾向があるため、医師との事前相談が重要です。

10章. まとめ|頬骨を目立たせない糸リフトを実現するためには

糸リフトは「切らないリフトアップ」として多くの方に選ばれている美容施術ですが、仕上がりによっては頬骨が目立ってしまうという懸念も存在します。

そのリスクを最小限に抑え、理想的な仕上がりを目指すには、施術前・施術中・術後の各段階での対策が欠かせません。この章では、これまでの内容をふまえた実践的な指針をお伝えいたします。

10-1. 施術前チェックリスト:頬骨リスクを最小化する準備

頬骨が目立つリスクを回避するためには、まず「準備段階」が極めて重要です。

以下のようなポイントを、優先順位を意識しながら確認されることをおすすめします。

まず第一に、「自分の骨格を理解すること」です。

もともと頬骨が出ている方や、脂肪が少ない痩せ型の方は、糸リフトによって輪郭が強調される傾向があります。そのため、施術前には医師による骨格分析や3Dシミュレーションを受け、リスクを把握することが大切です。

次に、「医師選び」です。

症例写真の掲載が豊富で、リスク説明に時間をかけてくれる医師であれば、信頼性が高いといえるでしょう。さらに、カウンセリングの際には希望する仕上がりだけでなく、やりすぎの懸念についても率直に伝える姿勢が重要です。

糸リフトは何回まで?やりすぎて後悔しないための全知識を医師が徹底解説

糸リフトは何回まで?やりすぎて後悔しないための全知識を医師が徹底解説 1章. 糸リフトとは:やりすぎる前に知っておくべき基本知識 1-1. 糸リフトの仕組み:切らないリフトアップ法の正体 糸リフトとは、特殊な医療用の糸を […]

また、「クリニック全体の評価」も見逃せません。

アフターケア体制やトラブル発生時の対応についても事前に確認し、「万が一」への備えができているかをチェックしておきましょう。

10-2. 理想的な糸リフトの条件:自然な仕上がりを実現する要素

頬骨が目立たない自然な仕上がりには、いくつかの共通点があります。

まずは、「糸の選び方」です。

例えば、PDOのような柔軟性のある素材は、過度なテンションをかけずにリフトアップが可能で、頬骨の目立ちを避けやすい傾向にあります。糸の太さ、コグの有無、挿入位置など、細かい選定基準を医師と共有できるかどうかが、結果を左右します。

また、「医師の技術力と経験」は決定的な要素です。

同じ糸を使っても、挿入の角度や深さ、引き上げの力加減によって、仕上がりは大きく変わってきます。自然で立体的な美しさを保つには、医師の繊細な判断と手技が欠かせません。

さらに、「術後のケア」も見逃せないポイントです。

腫れやむくみが強く出た場合でも、適切な対応を早期に受けることで仕上がりに与える影響を軽減できます。定期的なフォローアップがしっかり用意されているクリニックを選びましょう。

軽いたるみでの本数判断については、『糸リフトは6本で効果十分なの?軽いたるみ改善と最適な本数の見つけ方を徹底解説!』をご参照ください。

10-3. 長期的な美容戦略:糸リフトを含む総合的なエイジングケア

糸リフトはあくまで一時的な「物理的引き上げ」であり、長期的な美容には他の要素との組み合わせが必要です。

たとえば、肌の土台作りにはスキンケアの徹底が欠かせません。保湿や紫外線対策はもちろん、栄養バランスや睡眠習慣といった生活面のケアも、たるみ予防に直結します。

また、他の美容医療との併用も選択肢の一つです。

HIFU(ハイフ)やヒアルロン酸注入などと組み合わせることで、糸リフト単独では届きにくい部位の補強が可能となり、より自然で立体的な仕上がりが期待できます。

重要なのは、その時々の年齢や肌状態に合わせて施術を選ぶ柔軟な視点です。

糸リフトを繰り返すことだけが美しさを保つ手段ではありません。全体のバランスを見ながら、自分に合ったケアを継続することこそ、後悔のない美容の鍵となるでしょう。

糸リフトの持続性については、『糸リフトがすぐ戻るのはなぜ?5つの原因と長持ちさせる秘訣を徹底解説』をご確認ください。

監修

クリニック院長

清水 優人

実際に施術を受けたいと思ったら

もっと詳しく知りたい方は「THE GINZA CLINIC(ザ ギンザ クリニック)」に相談してみてください。

糸リフトの施術内容や料金についてはこちら