糸リフトは何回まで?やりすぎて後悔しないための全知識を医師が徹底解説

1章. 糸リフトとは:やりすぎる前に知っておくべき基本知識

1-1. 糸リフトの仕組み:切らないリフトアップ法の正体

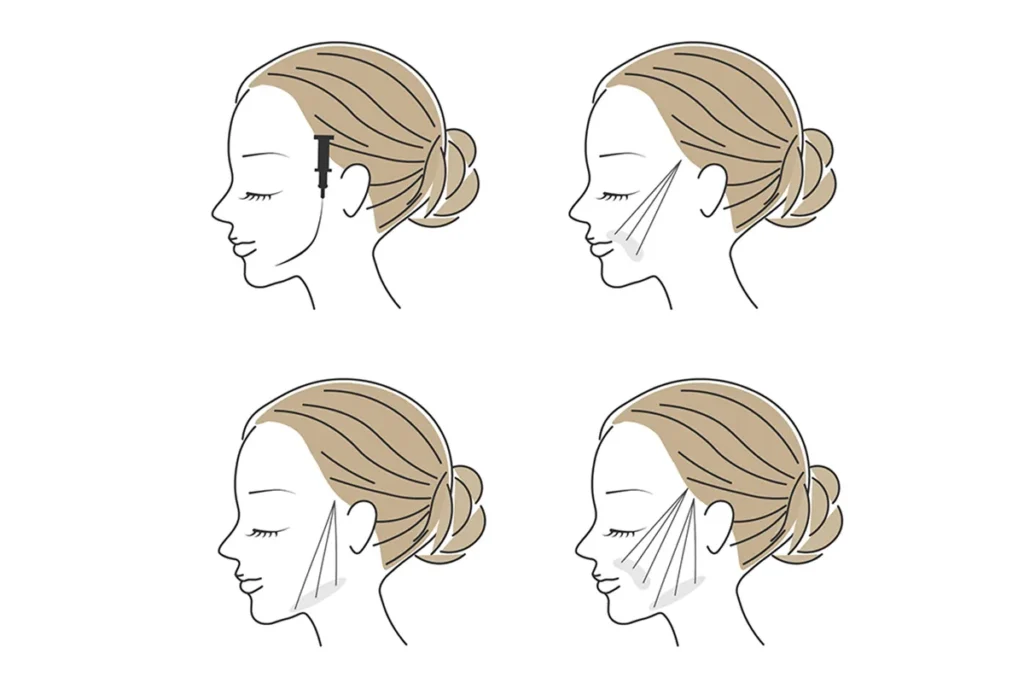

糸リフトとは、特殊な医療用の糸を皮膚の下に挿入し、たるみを物理的に引き上げる美容医療の一種です。最大の特徴は、メスを使わずにリフトアップ効果が得られる「切らない治療法」として位置づけられている点にあります。

用いられる糸には大きく分けて2種類があり、一つは体内で自然に吸収される「溶ける糸(吸収性)」、もう一つは半永久的に残り続ける「溶けない糸(非吸収性)」です。現在、日本国内の多くのクリニックでは安全性とトラブル回避を重視し、溶ける糸が主流となっています。

リフトアップの原理は、糸に施された突起(コグ)による物理的な牽引効果と、挿入された糸が周囲の組織を刺激し、コラーゲンやエラスチンの生成を促進する「創傷治癒効果」によって、肌のハリや弾力を高める点にあります。

このように、糸リフトは手術に対する不安がある方や、比較的短期間での若返りを希望する方にとって、心理的なハードルが低い施術として支持されています。

糸リフトの自然な仕上がりについては、『糸リフトはバレる?バレない?自然に仕上げる方法と注意点を徹底解説』をご参照ください。

1-2. 糸リフトの効果とメリット:なぜ多くの人が選ぶのか

糸リフトが多くの人に選ばれている最大の理由は、施術後すぐに変化が実感できる即効性と、ダウンタイムの短さにあります。多くの場合、施術直後からフェイスラインが引き締まり、1週間程度で腫れや内出血も落ち着くため、日常生活への支障が最小限で済む点が好まれています。

また、表情を極端に変えることなく、自然な印象のまま若返ることができるという点も支持の背景にあります。外科手術のように「明らかに何かした感」が出づらく、家族や職場に気づかれにくいことも安心材料の一つです。

糸リフト

Threadlift 糸リフト 糸リフト 【銀座×糸リフト】切らずにたるみ改善|ダウンタイム最小限の最新施術を THE GINZA CLINICで 銀座で糸リフトを受けるならTHE GINZA CLINICへ。加齢による […]

ただし、これらのメリットに魅了されて「もっと上げたい」「もっと若返りたい」と欲張りすぎてしまうと、やりすぎに繋がるリスクがあります。糸リフトは魔法のような治療ではなく、加齢そのものを止めることはできないという現実も、冷静に受け止める必要があります。

1-3. 効果持続期間の現実:6ヶ月〜2年という幅の真相

一般的に糸リフトの効果は約6ヶ月から2年ほど続くとされていますが、この幅には明確な理由があります。まず、使用する糸の種類や施術技術によって引き上げ力の持続期間に差が生じること。さらに、個人の皮膚の厚み、年齢、代謝の速さ、生活習慣(特に喫煙や紫外線ダメージ)などの内的要因が、効果の持ちを大きく左右するからです。

たとえば、筋肉や脂肪の支えが少ない人ほど、糸の効果が早く薄れる傾向があります。また、睡眠不足や栄養の偏り、過度なストレスなどがコラーゲンの生成を妨げ、結果的にリフト効果が短命に終わるケースも見受けられます。

宣伝などで「2年間しっかり持続!」といった表現を見ることもありますが、これは理想的なケースに過ぎません。実際には、半年〜1年程度でメンテナンスを推奨されることが多く、あくまで“定期的なケアを前提とした施術”であるという認識が必要です。

糸リフトの効果持続については、『糸リフトの効果期間は平均1〜2年って本当?種類別の違いと長持ちの秘訣を医師が解説!』で詳しく説明しています。

2章. 糸リフトをやりすぎて後悔する人が急増中!危険な実態

2-1. 【実例紹介】糸リフトのやりすぎで起きた失敗・後遺症

近年、糸リフトを受けたあとに「やりすぎた」と後悔する声が増加しています。とくに美容クリニックの症例写真やSNS上には、過剰な施術による明らかな失敗例が目立ち始めています。

代表的なトラブルとしてまず挙げられるのが、「頬骨の不自然な突出」です。これはリフトアップの際に糸が過剰に引っ張られた結果、本来の骨格とのバランスが崩れ、頬の位置が過度に高くなってしまった状態です。写真で見ると、笑っていない状態でも頬が常にこわばっており、かえって老けた印象や違和感を与えてしまいます。

次に深刻なのは「左右非対称」。施術者の技術不足や、もともとの顔の左右差を十分に考慮しないまま糸を入れてしまった場合に起こりやすく、特に笑顔になったときに非対称性が顕著になります。

さらに、「糸の透け見え」や「皮膚の引きつれ」も無視できない問題です。皮膚が薄い人や、浅い層に糸を入れてしまった場合、光の加減で糸がうっすらと浮き出て見えることがあり、これはメイクでも隠しきれません。また、口元や頬に引っかかるような不快感が残り、施術後の生活に支障をきたすケースもあります。

これらの事例はいずれも、「美しさを求めるあまり、施術の限界を見誤ってしまった結果」と言えるでしょう。

頬骨の目立ちについては、『糸リフトで頬骨が目立つ原因と対処法とは?失敗を防ぐ全知識を医師が解説』で詳しく解説しています。

2-2. なぜ「もう一度やれば効果が持続する」という誤解が生まれるのか

糸リフトは時間とともに効果が薄れていく施術ですが、その事実を受け入れきれず、「またやれば前と同じように引き上がる」「回数を重ねれば効果は長持ちするはず」といった誤解が広まっています。

このような誤認が生まれる背景には、「累積効果」という言葉への過信があります。たしかに、コラーゲンの生成を促す働きがあるため、ある程度の繰り返しが肌質改善に寄与することはあります。しかし、リフトアップという点においては、同じ箇所に繰り返し糸を入れることで皮下組織が硬くなり、可動域が制限されたり、過度な引きつれが起きる可能性も否定できません。

もう一つの問題は、施術前に十分な説明がなされていないケースがあることです。とくにカウンセリングで「また3ヶ月後に来てください」と勧められると、患者側は「繰り返すのが正しいのだ」と思い込んでしまいがちです。実際には、“やりすぎるほど美しくなる施術ではない”という前提を共有できていないことが、こうした誤解を生む根本原因となっています。

2-3. 医師によって見解が180度違う理由:営利目的vs医学的根拠

糸リフトに対する医師の見解は、実に両極端です。一部のクリニックでは「定期的な施術でずっと若々しくいられます」と積極的に推奨する一方で、他のクリニックでは「基本的に推奨しない」という明確な立場を取っています。

このように見解が大きく分かれる背景には、「営利目的」と「医学的根拠」のバランス問題があります。

施術を積極的に進める側の多くは、糸リフトの需要が高く、リピーターを生みやすいという点で経済的メリットを強調しがちです。広告には「〇〇本で即効リフトアップ」「定期施術で若返り維持」といった魅力的なコピーが並び、初めての人にとっては「やればやるほど良い」ように映ります。

一方で否定的な立場をとる医師は、施術リスクや後戻りの難しさ、長期的な皮膚変化に着目し、「本当に必要なケースだけに限るべき」と警鐘を鳴らしています。糸の種類や挿入位置によっては、たとえ吸収性の糸であっても炎症や瘢痕を残すリスクがあることは、医学的にも報告されています。

つまり、糸リフトは医師による“価値判断の基準”が大きく異なる領域であり、患者側が「自分の美容観」と「医師の方針」が一致しているかどうかを見極めることが、もっとも重要なポイントと言えるでしょう。

3章. 糸リフトは何回まで?回数制限と適切な頻度の医学的根拠

3-1. 皮膚科学から見た糸リフトの理論的限界

糸リフトはたしかに即効性が高く、変化を感じやすい施術ですが、構造的には「無限に繰り返せる治療」ではありません。その理由をわかりやすく説明するために、よく使われる比喩が「袖をたくし上げる」という表現です。

たとえば、長袖の服を何度も肘までたくし上げると、徐々に生地が伸びて戻りにくくなってしまいます。皮膚も同じように、何度も引き上げを繰り返すことで弾力や伸縮性が失われ、次第に“戻らない肌”になっていくリスクがあるのです。

皮膚にはコラーゲンやエラスチンといった弾力繊維が存在し、重力に抗いながらハリを保つ働きを担っています。しかし、この構造は無限に耐えられるものではなく、加齢とともに自然と脆弱化していきます。そこに対して物理的な牽引を何度も加えることで、むしろたるみや凹凸の原因を作ってしまう恐れがあるのです。

つまり、糸リフトは“回数を重ねるほど効果が増す”という施術ではなく、皮膚が持つ自然な耐久力の範囲内でコントロールすべき医療処置であるという理解が重要です。

3-2. 2回目以降の施術で知っておくべきリスクの増大

初回の糸リフトでは比較的トラブルが少なかったとしても、2回目以降の施術ではさまざまなリスクが高まることが知られています。

その一つが「皮膚の慢性的ダメージ」です。糸を挿入する際には皮膚の深層組織を貫く必要があり、同じ部位に繰り返し刺激を与えることで、炎症や内出血のリスクが上昇します。

さらに懸念されるのが「線維化」や「瘢痕形成」といった組織変性です。これは、施術後に糸が吸収されたあとも、周囲に過剰なコラーゲンが生成され、硬いしこりのような状態になる現象を指します。こうした線維化は肌の柔軟性を損ない、再施術時に糸がうまく入らなかったり、引き上げ効果が左右非対称になる原因にもなり得ます。

また、術後に皮膚が薄くなったり、神経が過敏になった結果として、「チクチク感」や「引っ張られるような違和感」が慢性化する例もあります。これは回数を重ねるごとに発症リスクが増えるため、施術の間隔や部位の選定を慎重に見極める必要があります。

3-3. 年齢・肌質別の適正施術回数ガイドライン

糸リフトの適正な施術回数は、年齢や肌質によって大きく異なります。一律の基準で判断するのではなく、自身の状態を正しく理解したうえで、必要最小限にとどめることが理想です。

たとえば30代でまだ皮膚の弾力が残っている方の場合でも、将来的なたるみ予防やフェイスラインの維持を考慮し、軽度の引き上げを定期的に行うことが大切です。1〜2年に1回の施術でも十分な効果を実感できるケースが多く、頻繁な繰り返しは基本的に不要です。

40代になると、肌の弾力や脂肪の位置が徐々に変化してくるため、1〜2年ごとに1回のメンテナンスを目安とするのが一般的です。ただし、過去にボトックスやヒアルロン酸など他の施術歴がある場合は、それらとの相互作用にも配慮が必要です。

50代以上では、皮膚のたるみが明確になってくるため、糸リフトだけで大幅な改善を目指すのはやや現実的ではありません。年1回以下の頻度で、“最低限の引き上げ”にとどめる方針が望ましく、無理に若返ろうとするほど不自然な印象になるリスクが高まります。

また、肌質による判断も見落とせません。乾燥肌や敏感肌の方は皮膚が薄い傾向であるため、糸の透けや炎症が起きやすく、回数はごく限定的にすべきです。一方、脂性肌の方は皮膚が厚い傾向にあるためリスクはやや軽減されますが、過信は禁物です。

4章. 糸リフトのデメリットとリスク:やりすぎが招く深刻な問題

4-1. 実際に起こっている失敗・後遺症の全貌

糸リフトは比較的手軽な若返り施術として広まっていますが、実際には軽視できない副作用や合併症の報告が数多く存在します。特に「やりすぎ」や「安価なクリニックでの施術」が原因となる失敗例は年々増加傾向にあります。

代表的な重篤リスクとしてまず挙げられるのは「感染」です。糸を挿入するという処置には当然ながら創傷が伴い、衛生管理が不十分な場合、皮下に細菌が侵入し膿瘍や発赤を引き起こします。感染が悪化すると糸の除去手術が必要になるケースもあり、ダウンタイムが長期化する可能性もあります。

次に、「糸の露出」。これは皮膚が薄い部位に糸を入れすぎた場合に起こりやすく、糸が皮膚表面から浮き出たり、場合によっては実際に露出してしまう現象です。見た目の問題だけでなく、慢性的な炎症を引き起こすこともあるため、再施術が必要となることもあります。

さらに深刻なのは「神経損傷」や「血管損傷」です。顔面には表情筋をコントロールする神経が多く通っており、これらを誤って損傷すると表情の左右差や麻痺、しびれが残るリスクがあります。血管の損傷によっては内出血だけでなく、皮膚壊死に至る重篤な合併症も報告されています。

これらのトラブルは、発生頻度としては比較的まれではありますが、「一度起きると不可逆的」であることが多く、費用・心理的ダメージともに非常に大きな代償を伴います。

糸リフトでの痛みについては、『糸リフトが「ずっと痛い」…それ失敗?原因と対処法を医師が徹底解説』をご参照ください。

4-2. やりすぎによる皮膚ダメージの蓄積メカニズム

糸リフトを繰り返し受けることで生じる“見えにくいダメージ”にも、十分な注意が必要です。表面的にはきれいに見えていても、皮膚の内部では微細な損傷が蓄積されていきます。

たとえば、糸が皮下組織を刺激することで一時的にコラーゲンの生成は促進されますが、過剰な刺激は逆に線維組織の変性(質の悪いコラーゲンの蓄積)を引き起こすことが知られています。これは、肌の弾力がむしろ不均一になり、凹凸やざらつきの原因になることもあります。

また、糸の繰り返し挿入により毛細血管の損傷が進むと、肌の血流が悪化し、くすみや慢性的な浮腫(むくみ)を生じやすくなります。特に目の下や頬骨付近など、皮膚の薄い部位ではこの影響が顕著に現れやすく、老化印象が強まってしまう場合もあります。

糸リフトで頬骨が目立つ原因と対処法とは?失敗を防ぐ全知識を医師が解説

糸リフトで頬骨が目立つ原因と対処法とは?失敗を防ぐ全知識を医師が解説 1章. 糸リフトとは:なぜ頬骨の目立ちが問題になるのか 糸リフトは“切らないリフトアップ”として人気を集める一方で、「施術後に頬骨が目立ってしまった」 […]

さらに、糸が挿入された周囲の皮膚には、毛根へのダメージも少なからず生じます。これは将来的な薄毛や産毛の消失に繋がることがあり、「顔の印象が硬くなる」「女性らしさが失われたように感じる」といった悩みに繋がることも報告されています。

このように、やりすぎによるダメージは目に見える失敗よりも、皮膚の深層で進行する“隠れた老化”の方が問題として深刻であることが多いのです。

4-3. 効果の限界:なぜ「糸」だけに頼ってはいけないのか

糸リフトは、たるみを一時的に引き上げる施術であり、重力や皮膚構造そのものに対する根本治療ではありません。この点を正しく理解していないと、過度な期待を持ちすぎて施術を繰り返し、やがて「逆に老けて見えるようになった」と後悔する原因となってしまいます。

そもそも顔のたるみには、脂肪の下垂・筋肉の衰え・骨の萎縮・皮膚の弾力低下など、複数の要因が複雑に絡み合っています。糸リフトはその中の“皮膚のたるみ”という一部の問題にしかアプローチできません。

さらに、引き上げによって脂肪の位置が変わることで、一部にボリュームが偏り、不自然な輪郭になるリスクもあります。特に「丸顔をシャープにしたい」「頬を高く見せたい」など、美的な理想を追いすぎるあまり、かえって骨格に合わないバランスになってしまうことも少なくありません。

糸リフトはバレる?バレない?自然に仕上げる方法と注意点を徹底解説

糸リフトはバレる?バレない?自然に仕上げる方法と注意点を徹底解説 1章. 糸リフトとは:なぜ「バレにくい」美容施術として人気なのか 顔のたるみを改善し、フェイスラインを引き締める美容施術の中でも、糸リフトは「バレにくい整 […]

本質的な若返りや美しさを追求するためには、皮膚科的ケア(保湿・紫外線対策)や表情筋トレーニング、栄養管理などの包括的アプローチが必要です。糸リフトはあくまでその一手段に過ぎないと位置づけることで、無理のない美容医療との付き合い方が可能になります。

5章. 糸リフトで使われる糸の種類と選び方:やりすぎを防ぐ知識

5-1. PDO・PCL・PLLA糸の特徴と適応の違い

糸リフトで使用される糸にはいくつかの種類があり、それぞれ素材の特性・持続期間・分解スピード・刺激性などが異なります。素材選びは施術効果だけでなく、やりすぎを防ぐ観点からも非常に重要です。

以下に、主要3種類の糸の特徴を比較し、それぞれの適応症例について解説いたします。

| 糸の種類 | 分解期間 | 特徴 | 向いている症例 |

|---|---|---|---|

| PDO(ポリジオキサノン) | 約6ヶ月 | 刺激が少なく安全性が高い。即効性があるが持続力は短め。 | 初めての糸リフト、軽度のたるみ、20~30代、やせ型・コケやすいタイプの方にも適応 |

| PCL(ポリカプロラクトン) | 約12〜18ヶ月 | 柔軟性が高くナチュラルな仕上がり。持続力も中程度。 | 自然な引き上げを希望する40代前後 |

| PLLA(ポリ-L-乳酸) | 約18〜24ヶ月 | 刺激性が高くコラーゲン生成力に優れる。ハリ感の強化に向く。 | しっかり引き上げたい中~高年層、肌の厚みがある方向け |

PDOはリスクが少なく扱いやすいため、初心者や肌が繊細な方、また脂肪が少なくコケやすいタイプの方にも適しています。一方、PLLAは刺激が強く、線維化によるリスクもあるため慎重な判断が求められます。素材の選定は、医師の診断のもとで行うべきですが、患者自身が特性を理解しておくことも非常に大切です。

5-2. 糸の本数と配置:「多ければ良い」という誤解の危険性

糸リフトにおいて「たくさん入れた方が効果が高い」と誤解されがちですが、本数の多さは必ずしも満足度と比例しません。むしろ、過剰な本数は違和感・左右差・引きつれ・瘢痕リスクを増大させる結果となります。

たとえば、片側10本以上の糸を挿入する施術も存在しますが、これは医師の高い技術と設計力があってこそ成り立つ手法です。初心者や骨格に対する配慮が不十分な施術では、「引き上げすぎによる不自然なフェイスライン」や「腫れぼったい仕上がり」を引き起こすリスクが高まります。

逆に、効果的な糸の配置を計算して最小限の本数で最大のリフトを実現することこそ、技術力の高さの証とも言えます。

「どのくらい入れるか」ではなく、「どこにどう入れるか」が美容的にも医療的にも極めて重要なのです。

糸の本数選択については、『糸リフトは何本が最適?悩みや年代別に効果的な本数の目安と料金、後悔しない選び方を医師が解説』で詳しく説明しています。

5-3. 医師の技術力を見分けるポイント:安全な施術を受けるために

糸リフトの結果は、医師の技術力と美的センスに大きく左右されます。そのため、施術前のクリニック・医師選びは極めて重要です。以下に、安全性と満足度を高めるためのチェックポイントを挙げます。

- 症例数と症例写真の質

実際の症例が多数掲載されているか、加工ではなく自然光でのビフォーアフターが提示されているかを確認しましょう。 - 専門医資格の有無

形成外科専門医や美容外科学会の認定医は、構造解剖への理解が深く、トラブルリスクが低い傾向にあります。 - 失敗例に対する説明態度

副作用やリスクに触れず、良い面ばかりを強調するカウンセリングは避けた方が無難です。リスクの開示が誠実かどうかを見極めましょう。 - カウンセリング時間と対応の丁寧さ

一人ひとりの顔の構造に合わせた施術設計を行うためには、十分な対話が不可欠です。短時間で決定を促される場合は注意が必要です。 - アフターケア体制の有無

術後トラブルに迅速かつ誠実に対応してくれる体制が整っているかどうかも、大きな判断材料となります。

糸リフトは技術的難易度が高い施術であるため、価格の安さや雰囲気だけで選ばず、「顔を預けても良い」と思える医師との信頼関係が構築できるかを重視することが大切です。

6章. 糸リフトの代替治療法:やりすぎる前に検討すべき選択肢

6-1. ヒアルロン酸リフトvs糸リフト:費用対効果の徹底比較

ヒアルロン酸リフトは、骨格に付着する靭帯(リガメント)や腱膜部などの支持組織にヒアルロン酸を補助的に注入し、リフトアップ効果を狙う治療法です。皮膚を直接持ち上げるのではなく、内部構造を補強することで引き上げ感を演出します。なお、凹みの改善やボリューム補填としてのヒアルロン酸注入とは目的・アプローチが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

糸リフトは皮膚を物理的に持ち上げるため、引き上げ効果がダイレクトで、すぐに変化を実感しやすいという利点があります。ただし、その分ダウンタイムもやや長く、皮膚にかかる負担も大きくなりがちです。

一方でヒアルロン酸リフトは、骨格構造に沿って補強されるため、比較的自然な輪郭形成が可能で、ダウンタイムも軽度です。ただし持続期間は半年〜1年程度とやや短く、過剰に注入すると膨張感や不自然な仕上がりになってしまうリスクもあります。

費用面では、どちらも10万円台から30万円程度が相場ですが、長期的な持ちにおいては糸リフトの方がやや有利といえる場合もあります。とはいえ、「やればやるほど良い」施術ではない点では、両者に共通しています。

やりすぎを避けるためには、少ない本数・少量から始めて様子を見ながら調整するという姿勢がとても重要です。

6-2. 医療用ハイフ(HIFU):切らない・糸も使わないたるみ治療

「肌に何も入れたくない」「より自然な方法でたるみを整えたい」という方に向いているのが、HIFU(ハイフ)と呼ばれる高密度焦点式超音波治療です。

HIFUは超音波の熱エネルギーを肌の深層(特にSMAS筋膜と呼ばれる層)にピンポイントで届けることで、組織の収縮と再生を促し、肌を内側から引き締めていきます。

この治療の魅力は、皮膚を傷つけることなくリフトアップ効果が得られる点にあります。ダウンタイムもほとんどなく、施術当日からメイクが可能なことが多いのも、忙しい方にとっては大きな利点でしょう。

ただし、HIFUは「引き締め」に向いている治療であり、「引き上げ」そのものに強い効果を求めるとやや物足りなさを感じることがあります。特に、皮下脂肪が多い方やたるみが強くなっている場合は、HIFU単独では満足のいく変化を得るのが難しいこともあります。

糸リフトとの併用も可能で、HIFUで土台を引き締めてから糸で輪郭を整えるという組み合わせは、より自然で長持ちする結果を導くことがあります。ただし刺激の重なりによって肌に負担がかかるリスクもあるため、施術間隔や順序は医師とよく相談する必要があります。

6-3. 糸リフト×脂肪吸引・脂肪注入:複合治療による根本解決

たるみの根本的な原因は「皮膚が余ること」だけではなく、「脂肪の位置が下がること」「骨格が痩せること」など多岐にわたります。そのため、糸リフトだけでは対応しきれないケースも少なくありません。

そこで有効とされるのが、脂肪吸引や脂肪注入との組み合わせによる複合治療です。

たとえば、フェイスラインに余分な脂肪が多く、もたついて見えるタイプの方は、糸で引き上げるだけではすぐにたるみが戻ってしまうことがあります。そのような場合、顔周りの脂肪を適切に吸引することで、よりシャープな輪郭を作りやすくなり、糸リフトの効果も引き立ちます。

逆に、頬やこめかみが痩せて凹んでいる方は、糸で引き上げるとボリュームロスが強調されてしまうことがあります。そうした場合は脂肪注入によってふくらみを補うことで、より若々しい立体感のある仕上がりが期待できます。

このような複合治療は、単独の施術よりも費用・ダウンタイムともにやや大きくなりますが、その分だけ構造的なアプローチによる“根本解決”に近づける可能性があります。

ただし、治療計画の立案には医師の高い技術と審美眼が求められるため、経験豊富なクリニックを慎重に選ぶことが重要です。

7章. 糸リフトの失敗を防ぐポイント:後悔しないための実践ガイド

糸リフトにおける最大のリスクは、「知らなかった」「確認しなかった」ことで起こる後悔です。施術そのものではなく、その前段階にある選択や判断こそが、結果の良し悪しを大きく左右します。

この章では、後悔しないために押さえておくべき実践的なポイントを3つの視点からお伝えします。

7-1. カウンセリングで必ず確認すべき10の質問

美容医療において、カウンセリングの時間は単なる“説明を受ける場”ではありません。むしろ、自分がその施術を本当に受けるべきか、医師が信頼できる人物かどうかを見極める、いわば最重要ステップと言えます。

たとえば、「先生は糸リフトをどのくらい経験されていますか?」と尋ねてみるだけで、そのクリニックが数をこなしているのか、初歩的な施術にとどまっているのかを測ることができます。

使用する糸の種類や、それぞれの素材の特徴について質問することで、自分の肌質や目的に本当に合った選択がされているかも確認できます。

また、得られる効果の持続期間を現実的に伝えてくれるか、想定される副作用やリスクについても曖昧にせずしっかり説明してくれるかどうかが、医師の誠実さを知るひとつの基準になります。

たとえば、「仕上がりに満足できなかったらどうなるのか」「引きつれや左右差が出たとき、再処置に費用はかかるのか」といった具体的な質問にも、明確な対応をしてくれる医師であれば安心です。

中には、他の施術との併用についても気になる方がいるでしょう。そうした場合には、「この施術は他の美容治療と一緒に受けても問題ないのか」「どんな順番がベストなのか」といった視点から聞いてみるのも有効です。

大切なのは、すべての説明が「納得できるかどうか」にあります。一方的な提案ではなく、自分の不安や疑問を言葉にし、それに対して丁寧に答えてくれる医師こそが、本当に信頼できる相手です。

7-2. 「やりすぎ」のサインを見逃さない自己診断法

糸リフトの施術後、最初の仕上がりに満足したとしても、時間が経つにつれて「もっと上げたい」「もう一回やってもいいかも」と思ってしまうことがあります。

しかし、その判断をする前に、自分の顔や感覚に意識を向ける時間を持つことが非常に大切です。

たとえば、鏡を見たときに顔のバランスに違和感を覚える、笑顔がどこかぎこちなく見える、頬や口元が常に引っ張られているような感覚がある、こうした“軽微だけれど継続する違和感”は、すでに施術が過剰になり始めているサインかもしれません。

また、他人から「顔変わったね」と言われたり、自分の写真を見て何となく不自然だと感じる場合も、無意識に“やりすぎ”を察知していることがあります。

術後の痛みやチクチクとした感覚が数週間以上続いている場合は、皮膚や神経がストレスを受けている可能性もあります。このような場合、焦って次の施術を検討するのではなく、まずは現状の肌状態を医師に見せ、冷静な判断を仰ぐことが先決です。

感覚は主観的ですが、それを無視せず丁寧に観察することこそが、美容医療との正しい向き合い方と言えるでしょう。

後悔を避けるための詳しい方法については、『糸リフトで後悔する人の5つの失敗例|後悔しないための医師選びとカウンセリング術を徹底解説』で詳しく解説しています。

7-3. セカンドオピニオンの活用法:賢い判断のための情報収集

美容医療は自由診療であるがゆえに、選ぶ側の責任が大きく問われます。一つのクリニック、一人の医師の意見だけを鵜呑みにするのではなく、複数の視点から判断材料を集めることがとても重要です。

たとえば、最初に相談したクリニックでリスクの説明が曖昧だったり、「とにかくこの本数がおすすめです」といった営業色の強い提案があった場合、それが本当に自分にとって最善なのかどうか疑ってみる姿勢は決して間違いではありません。

二つ目のクリニックでまったく異なる提案を受けたとき、最初の判断が正しかったのか、あるいは見直すべきなのかという新たな視点が生まれます。

特に信頼できる医師であれば、「今すぐ施術する必要はありませんよ」といった“引き留めない”アドバイスをくれることもあります。否定的な意見にも耳を傾けられる柔軟さは、美容医療において後悔を防ぐうえでとても大切です。

セカンドオピニオンの目的は、「正解を見つけること」ではなく、「複数の視点から自分に合った選択を組み立てること」にあります。医師の技術や考え方には違いがあります。その違いを理解しながら、自分の顔・自分の価値観に合った選択肢を見つけることが、美容医療を味方につけるための賢い一歩となるでしょう。

8章. 糸リフトのダウンタイムと術後ケア:やりすぎを防ぐアフターケア

糸リフトを受けたあとのケアは、美しい仕上がりを保つために欠かせない重要な工程です。

施術そのものが成功していても、術後の過ごし方を誤ると、腫れや痛みが長引いたり、最悪の場合トラブルに発展してしまうこともあります。

ここでは、術後の経過に対する正しい理解と、リスクを避けるための生活習慣、そして万が一のトラブル時に備える具体的な対応法についてご紹介します。

8-1. 術後の経過とダウンタイムの実際

糸リフトのダウンタイムは比較的短いとされていますが、それでも施術後には一定の変化が生じます。

たとえば、直後には腫れやむくみを感じることが多く、特に頬やフェイスラインにふわっとした違和感が残るケースが一般的です。軽い痛みや圧迫感をともなうこともありますが、通常は2〜3日で落ち着き始め、腫れやむくみは1週間ほどで目立たなくなっていきます。ただし、口を大きく開けたときのつっぱり感や開口時の違和感が続くこともあり、稀に1か月程度の経過を要するケースもあります。事前にそうした経過も見越してスケジュールを調整しておくと安心です。

また、内出血による薄い紫色のあざが現れることもあり、これは施術時に細かい血管が刺激されたことによる反応です。顔の血管はデリケートなため、特に皮膚が薄い方ではこのような変化が起こりやすい傾向があります。

ただし、これらの反応が2週間以上続く場合や、痛みが日増しに強くなるような感覚がある場合は注意が必要です。腫れが一向に引かない、糸の挿入部分から出血や膿が見られる、触ると熱を持っているといった症状がある場合には、感染や炎症の可能性があるため、早急にクリニックへ相談することが推奨されます。

腫れの詳細な経過については、『糸リフトの腫れのピークはいつまで?ダウンタイムを早く治す方法とNG行動を医師が解説』をご確認ください。

8-2. ダウンタイム中の注意事項:効果を損なわない生活習慣

術後の経過を良好に保ち、引き上げ効果を最大限に生かすためには、生活習慣にも十分な配慮が求められます。

たとえば、施術当日の入浴やサウナのような身体を温めすぎる行為は、血流を促進しすぎて内出血や腫れを悪化させる原因となるため、少なくとも翌日までは避けることが望ましいとされています。洗顔についても、当日は顔を強くこすらず、ぬるま湯でやさしく洗い流す程度に留めると安心です。

また、アルコールの摂取や激しい運動も同様に、血行を過剰に刺激する要因となります。特に施術後1週間は、飲酒やジム通いといった活動は控えることが推奨されます。

うつ伏せで眠る習慣がある方も要注意です。顔に過度な圧力がかかることで、挿入された糸がズレたり、リフト効果に偏りが出てしまうことがあるため、術後1週間程度は仰向けで眠るよう意識するだけでも、結果の安定性が大きく変わってきます。

さらに、無意識のうちに頬杖をつくクセがある方も、知らぬ間に施術箇所に力をかけてしまっている可能性があります。

日常生活の中で、自分の手や姿勢が顔に与える影響に目を向けることが、より自然な仕上がりを保つための秘訣です。

8-3. トラブル発生時の対処法と相談窓口

美容医療においては、どんなに丁寧な施術を受けたとしても、まれに予期しないトラブルが生じることがあります。

たとえば、糸の位置が皮膚表面に浮き出てしまったり、違和感が数週間続く、炎症反応が広がっていくといった場合には、迷わず施術を受けたクリニックに連絡をとることが最優先です。

万が一、施術を受けたクリニックが対応に応じてくれない、あるいは誠実な対応が期待できないと感じた場合には、第三者機関への相談も視野に入れる必要があります。

日本国内であれば、医療機関の苦情・紛争について助言や情報提供を行っている「医療ADR(裁判外紛争解決機関)」や、「消費生活センター(消費者ホットライン)」などが相談窓口として利用できます。

対応の流れとしては、まずは施術内容と現在の症状を簡潔に記録し、写真を残すこと。そのうえで、クリニック側の説明や対応の記録も手元に揃えておくと、第三者に相談する際にも正確な判断を仰ぎやすくなります。

不安を感じながらひとりで悩み続けることは、心にも大きな負担となります。早めに誰かに相談し、必要な対応を段階的に進めていくことが、自分の体と心を守る一番の方法です。

第9章. 糸リフトに関する医師への質問ベスト10

糸リフトは「切らずに小顔になれる」手軽さから人気を集めていますが、その反面、「やりすぎたらどうなるのか」「繰り返しても本当に安全なのか」といった疑問や不安も多く寄せられています。

この章では、実際のカウンセリングで確認すべき“やりすぎ”に関する重要な質問と、その背景にある医学的見解をわかりやすく解説していきます。

糸リフトは比較的新しい分野であり、長期的なデータがまだ少ないため、効果やリスクに対する考え方にばらつきがあるのが現状です。

また、施術を多く取り入れているクリニックほど、積極的に推奨する傾向があり、逆に慎重な姿勢を取る医師は長期的リスクに重きを置いている場合が多いです。

これは「誰が正しいか」を探すというより、それぞれの医師が何を重視しているかを知った上で、自分の価値観と合う考え方を選ぶという姿勢が大切です。

糸リフトに関する不安や疑問を事前に医師へしっかりと伝え、納得のいく説明を受けることが、“やりすぎ”を防ぐ第一歩になります。質問することをためらわず、正しい知識をもって、自分の美しさに責任を持つ姿勢こそが、後悔しない美容医療の鍵になるのです。

糸リフトの効果について詳しくは、『糸リフトは効果なし?効果がない人の5つの原因と失敗しない医師選びを徹底解説』をご参照ください。

第10章. 糸リフトを検討中のあなたが後悔しないための最終判断基準

糸リフトは、見た目の印象を大きく変える力を持った施術です。そのため、実際に受けるかどうかを決める段階では、自分自身の状態や目的を冷静に見つめ直すことが必要です。ここでは、「自分に本当に糸リフトが合っているのかどうか」「どのように初回を受けるべきか」そして「それ以前に優先すべきことがあるのではないか」という視点から、最終的な判断に役立つ情報をご紹介します。

10-1. 糸リフトが向いている人・向いていない人の明確な判断基準

糸リフトが適しているかどうかは、年齢やたるみの程度だけで判断するものではありません。まず大前提として、皮膚にまだある程度の弾力が残っていることが重要です。たるみの原因が皮膚の伸びや脂肪の下垂である程度にとどまり、顔の構造そのものに大きな崩れが生じていない段階であれば、糸による引き上げ効果が期待しやすくなります。

逆に、皮膚が極端に薄い、またはたるみが深く骨格的な変化が進行している場合には、糸リフト単独での改善は難しいことがあります。期待値が過剰であったり、「一度で劇的に若返りたい」といった気持ちが強すぎる方は、むしろ満足度が低くなりやすく、繰り返し施術によって“やりすぎ”に陥るリスクも高まります。

また、予算も冷静な判断基準になります。糸リフトは一度の施術で完結するものではなく、数年にわたって複数回メンテナンスを前提とすることも少なくありません。そのため、長期的な支出計画を立てられるかどうかも含めて、慎重に検討する必要があります。

10-2. 「とりあえず1回」が危険な理由と賢い初回施術の受け方

「なんとなく老けた気がするから」「一度だけでもやってみようか」といった軽い気持ちで受ける糸リフトは、期待とのギャップが大きくなりやすく、後悔につながることが少なくありません。初回で理想通りの結果が得られない場合、「もっとやればよくなるかも」と誤解し、必要以上の施術に進んでしまうこともあります。

賢く初回を受けるためには、まず医師選びに十分な時間をかけることが重要です。症例の豊富な医師であれば、無理のない範囲で自然な引き上げを提案してくれます。加えて、初回は“効果を実感すること”よりも、“自分の肌との相性を見ること”を目的とするのが理想です。

本数も最小限から始め、顔全体に一気に入れるのではなく、頬の片側やフェイスラインなど、一部位に限定して変化を見る方法も有効です。慎重なアプローチが、結果的には大きなトラブルや後悔を防ぐことに直結します。

軽いたるみでの本数判断については、『糸リフトは6本で効果十分なの?軽いたるみ改善と最適な本数の見つけ方を徹底解説!』をご参照ください。

10-3. 糸リフトよりも優先すべき予防的アプローチ

たるみが気になり始めたとき、すぐに美容医療に頼るのではなく、まずは原因に向き合い、できる範囲の予防策を試してみることがとても大切です。

たとえば、毎日のスキンケアで保湿やUV対策を徹底するだけでも、将来的なたるみの進行を大きく遅らせることができます。紫外線は肌の弾力を支えるコラーゲンを破壊し、重力に抗う力を弱めてしまうため、日常的なケアは侮れません。

また、睡眠不足や慢性的なストレス、栄養の偏りも皮膚の老化を加速させます。規則正しい生活と栄養バランスの整った食事は、外見以上に“土台”を強化する効果があります。

美容医療を選ぶ前に、医療ハイフやEMS、表情筋のトレーニングといった非侵襲的な選択肢も含めて比較検討することが、結果的に「やりすぎを避ける力」になります。

施術はあくまで“選択肢のひとつ”であり、人生を通じた美容の戦略の中で、どこに位置づけるかが重要なのです。

美容医療は、魔法ではありません。

自分の顔や年齢を受け入れたうえで「少しだけ前向きになれるサポート」として取り入れることが、最も美しく、そして長く満足できる結果を生み出してくれるはずです。「やるか、やらないか」だけではなく、「どう向き合うか」を考えること。

それが、糸リフトで後悔しないための、本当の最終判断なのです。

監修

クリニック院長

清水 優人

実際に施術を受けたいと思ったら

もっと詳しく知りたい方は「THE GINZA CLINIC(ザ ギンザ クリニック)」に相談してみてください。

糸リフトの施術内容や料金についてはこちら